広域避難場所とは?自宅近くの調べ方や指定避難所との違い・避難フローも解説

大規模な地震が発生した際に起こりうる延焼火災。次から次へと燃え広がる炎から身を守るために避難する先が、広域避難場所です。大規模な災害はいつ発生するか誰にも予測できないため、日頃から最寄りの広域避難場所を確認しておく必要があります。

そこで本記事では、広域避難場所とはどんな場所かについて解説します。広域避難場所への避難フローや、安全な広域避難を実現するための対策も掲載しているので、災害時に迫りくる火の手から家族の命を守りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

広域避難場所とは

広域避難場所とは、地震によって発生した火災が延焼拡大した際に、輻射熱や煙から生命を守るために開設される避難場所です。全国の自治体ごとに、公園やグラウンド、河川敷、学校などの空地(オープンスペース)が広域避難場所に指定されます。

指定避難所との違いや広域避難場所の指定要件について、詳しく見ていきましょう。

広域避難場所と指定避難所の違い

大前提として避難場所とは、火災や津波、洪水などの災害による危険が迫っている状況で、一時的に避難するための場所です。一方の避難所とは、災害によって自宅での生活が困難になった方が、一次的に生活するための場所を指します。

広域避難場所は避難場所の一種であり、指定避難所は避難所の一種です。そのため、広域避難場所は延焼火災から身を守るための場所であり、生活スペースは確保されていません。一方の指定避難所は、市町村が指定して開設され、滞在するための設備が確保されています。

広域避難場所の指定要件

広域避難場所の指定要件は、各自治体によって異なります。広域避難場所は延焼火災から避難者を守るだけでなく、地域の救護・復旧活動の拠点として必要な規模・構造を有していなければなりません。静岡県を例に広域避難場所の指定要件を見ていきましょう(※1)。

津波による浸水や土砂災害のリスクがない

危険物貯蔵所が近くになく、高圧線が上空を通っていない

要避難者の人数に見合った有効避難面積(1人当たり2㎡)を有する

広域避難場所に関する制度

内閣府は円滑な広域避難を実施するため、広域避難に関する仕組みを制度化しています。広域避難とは、火災や水害の際に市町村の枠組みを越えて住民が避難する行動です。

全国の自治体は、広域避難について定められた災害対策基本法に基づいて広域避難場所を指定しています。広域避難に関する主な制度は、以下のとおりです。

災害対策基本法|広域避難の協議

災害救助法|広域避難所の供与

それぞれの制度について、詳しく見ていきましょう。

災害対策基本法|広域避難の協議

災害発生時に被災者が市町村の区域を超えて避難する場合、被災市町村長は他の市町村長と協議を行います(※2)。協議を受けた市町村長は、正当な理由がない限り、広域避難者を受け入れなければなりません。正当な理由とは、以下のとおりです。

受入れ先の市町村も被災するリスクがある

受入れ施設の収容可能人数を上回っている

正当な理由があったとしても、被災状況によっては受け入れる場合もあります。

災害救助法|広域避難所の供与

国が災害対策本部を設置した場合、災害のリスクが生じた段階で広域避難の実施に必要な避難所を都道府県知事等が供与します(※3)。また、災害救助法で定められる通り、広域避難場所の開設期間は7日間です(※4)。災害救助に係る経費は、国及び県が負担します。

近くにある広域避難場所の調べ方

広域避難場所は、自治体のホームページやハザードマップで確認できます。ハザードマップとは、地域周辺における被害想定区域や避難場所・避難所の場所が記された地図です。

マップ上から広域避難場所と自宅の位置関係が一目で分かるため、最適な避難場所をいくつか絞り込めます。災害リスクの低い安全な避難経路も、家族で話し合っておきましょう。

広域避難場所への避難フロー

過去に大きな被災経験がなければ、指定避難場所または広域避難場所、自市町村内または他市町村内のどちらに避難すべきか迷われるのではないでしょうか。津波や土砂災害、延焼火災は時間的猶予が少ないため、迷っているうちに逃げ遅れるリスクも高まります。

広域避難場所へ避難するか判断するためのフローは、以下のとおりです(※3)。

1.市町村の大部分で災害リスクがある

2.他市町村の方が避難しやすい

3.自市町村の避難施設が不足している

それぞれの避難フローについて、詳しく見ていきましょう。

1.市町村の大部分で災害リスクがある

市町村の大部分で津波による浸水や土砂災害の災害リスクがある場合は、他市町村への広域避難を検討した方がよいでしょう。また、大規模な延焼火災が発生している際には、近隣にある広域避難場所への避難が最適です。

ただし、広域避難場所は大規模火災から逃れるのに適したオープンスペースであるため、津波や洪水などの避難先には適しておらず、かえって危険性が高まる恐れがあります。

2.他市町村の方が避難しやすい

自市町村の一部地域で想定される浸水深が深い上に浸水継続時間も長く、他市町村の方が避難しやすい場合は、広域避難を検討しましょう。事前にハザードマップを確認し、自宅から最も近い避難場所が自市町村内かどうかを確認してください。

3.自市町村の避難施設が不足している

想定される避難者数に対して、自市町村内で確保できる避難施設の容量が不足している場合は、広域避難が最適です。自市町村内の避難場所に向かっても、受け入れを拒否している可能性があります。ただし、以下の全条件に合致する場合は、自市町村内に留まりましょう。

市町村内で災害リスクが低い

自市町村の方が避難しやすい

自市町村で確保できる避難施設の容量が十分にある

安全な広域避難を実現するための対策5選

1923年に起きた関東大震災では、死者・行方不明者が約10万5千人にのぼり、そのうち大規模な火災による焼死者が約9割に達しました(※5)。火災やその他の二次災害が発生した際に迅速な避難を実現するには、以下の対策が欠かせません。

対策1|広域避難場所と避難経路を調べる

対策2|市区町村の広域避難計画を確認する

対策3|情報収集の手段を確立する

対策4|避難訓練に参加する

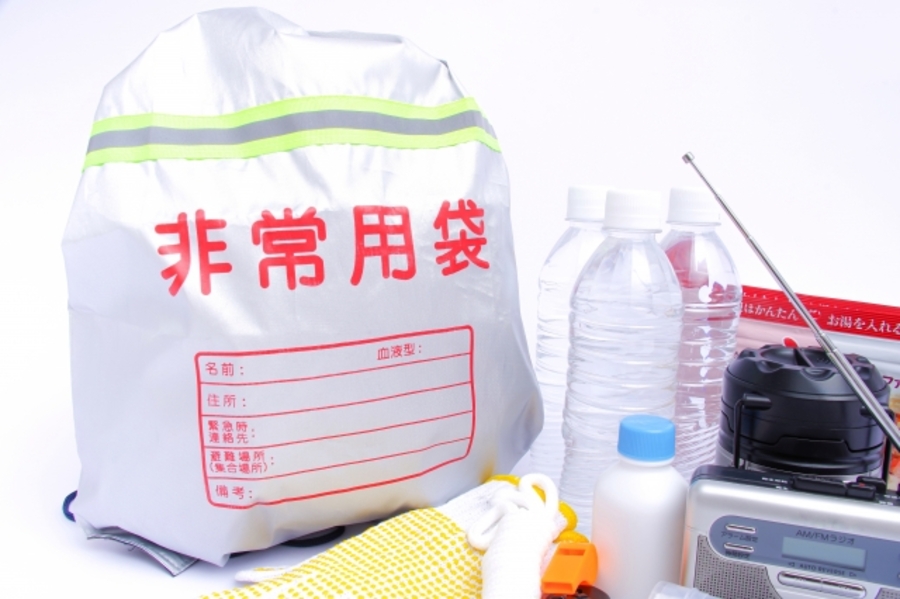

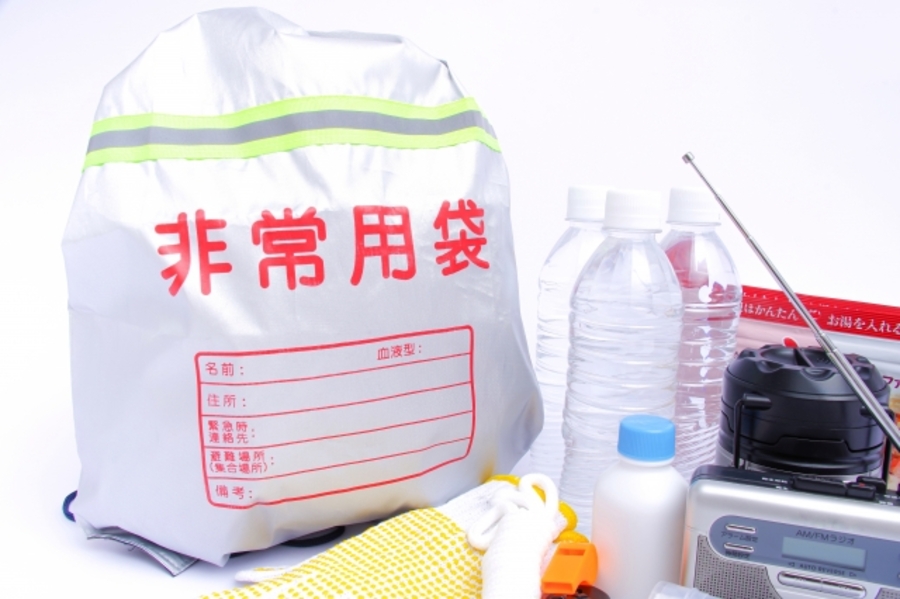

対策5|非常用持ち出し袋を準備する

それぞれの対策について、詳しく見ていきましょう。

対策1|広域避難場所と避難経路を調べる

広域避難場所への安全な避難を実現するために、自宅から最も近い避難場所と避難経路を調べておきましょう。火災が延焼拡大してから広域避難場所を調べようとしても、回線が混雑していて検索できない恐れがあります。

また、被害想定区域から外れた安全な避難経路を把握しておかなければ、かえって危険な場所へと足を踏み入れてしまいかねません。広域避難場所の場所と避難経路は、自治体が発行するハザードマップで確認できます。

対策2|市区町村の広域避難計画を確認する

全国の市町村は、自助・共助の意識を向上させるために広域避難計画を策定しています(※6)。広域避難計画に記載されている主な内容は、以下のとおりです。

広域避難の対象となる区域や判断基準

広域避難場所の受入可能人数

避難時の危険個所と安全な避難経路

災害情報の収集手段

広域避難開始までの流れ

広域避難場所の開設・運営・支援

広域避難計画を事前に確認し、大規模災害時の正しい対応を把握しておきましょう。

対策3|情報収集の手段を確立する

大規模な災害時は、初動の早さが生死を分けると言っても過言ではありません。最新の災害情報が迅速に収集できる環境を整えておきましょう。災害時には通信障害が発生する恐れがあるため、携帯ラジオを活用するのがおすすめです。

通信回線を使わない携帯ラジオであれば、周波数を合わせるだけで最新の災害情報にアクセスできます。公共の電波が使われているので、情報の正確さも魅力です。

対策4|避難訓練に参加する

避難訓練に参加して事前にシミュレーションしておけば、災害時も冷静に行動できるでしょう。被災経験が少ない人は、災害に直面するとパニックに陥る恐れがあります。広域避難場所へ向かうべきところを指定避難場所に長時間留まってしまうと、逃げ切れません。

避難訓練では、主に以下の内容が実施されます(※7)。

災害発生時に安全な場所へと避難するための訓練

家屋の下敷きになった人を救出する訓練

火災が発生した際に消火する訓練

起震車や煙体験ハウスで災害の恐ろしさを体感する訓練

対策5|非常用持ち出し袋を準備する

災害時は物流機能が停止して、必要な物資がすぐに手に入らない可能性があります。非常用持ち出し袋に以下の中身を入れて、いつでも避難できる体制を整えておきましょう。

飲料水

非常食

衛生用品

懐中電灯

携帯ラジオ

救急用品

ポータブル電源

迅速な避難を実現するために、非常用持ち出し袋は玄関付近に配備してください。

関連記事:南海トラフ地震臨時情報とは?発表時の対応や日頃からの備え7選も解説

関連記事:冷蔵庫の地震対策グッズ5選!突っ張り棒・ベルト等耐震対策のおすすめを厳選

避難生活の必需品「ポータブル電源」とは

広域避難場所に避難して延焼火災から身を守れたとしても、その後には長期の避難生活が待っています。大規模な停電が起きていると、電化製品は一切使用できません。

大容量バッテリーを搭載したポータブル電源があれば、停電中も電化製品に給電できます。停電中にポータブル電源が活躍する場面は、以下のとおりです。

エアコンや扇風機などの冷暖房機器を稼働して、快適な気温を維持できる

電子レンジや電気ケトルを稼働して、簡単に非常食を温められる

冷蔵庫に給電して、食品が傷むのを防ぐ

LEDライトを点灯させて、夜の明かりを確保できる

災害情報を確認するための携帯ラジオを常にフル充電にしておける

スマホを使って、常に家族と確認が取り合える

ポータブル電源にはコンセントと同様にAC出力ポートが搭載しているので、自宅にあるあらゆる家電が動かせます。ソーラーパネルと併用すれば、充電切れの心配もありません。

災害対策に必要な性能|おすすめの製品

災害対策として揃えるポータブル電源は、自宅周辺の災害リスクに合わせて選びましょう。津波や土砂災害などのリスクが高いエリアにお住まいの場合は、迅速な避難を実現するために軽量コンパクトなタイプがおすすめです。

一方、自宅が被害想定区域から外れている場合は、大規模な停電に備えて高出力・大容量のタイプが重宝します。最低でも3日分の電力を確保できれば安心です。

EcoFlowは、用途に応じて以下のポータブル電源を販売しています。

移動避難「RIVER 3 Plus」

在宅避難「DELTA 3 Plus」

それぞれの機種について、詳しく見ていきましょう。

移動避難「RIVER 3 Plus」

定格出力600W、容量286Whのポータブル電源。約4.7kgの軽量コンパクト設計なので、広域避難場所へ避難する際に、移動の妨げになりません。最大900Wの出力を誇り、避難所では90%の家電に給電可能です。ACコンセントからは、わずか1時間で満充電できます。

LEDライトを搭載しているので、夜間に停電が発生した場合も、周囲を照らして安全に避難できるでしょう。30dB以下の静音設計により、周りを気にせず家電が使えます。

在宅避難「DELTA 3 Plus」

定格出力1500W、容量1024Whのポータブル電源。最大2000Wの高出力を誇り、容量を最大5kWhまで拡張できるので、在宅避難が長期化しても家電を使用し続けられます。ソーラーパネルを使えば、万が一充電が切れてもわずか70分で満充電が可能です。

停電が起きると、電気供給源がポータブル電源へと10ms未満で切り替わります。重量12.5kgの小型設計なので、家中どこでも気軽に持ち運べるでしょう。

広域避難場所に関するよくある質問

最後に、広域避難場所に関するよくある質問を紹介します。

広域避難場所のマーク・ピクトグラムは?

一時避難場所と広域避難場所の違いは?

周辺の広域避難場所をマップ上から探すには?

それぞれの回答について、詳しく見ていきましょう。

広域避難場所のマーク・ピクトグラムは?

広域避難場所のマーク(ピクトグラム)は、通常の避難場所と同様です(※8)。白の背景に対して、円形の空間に人が駆け込む様子が緑で表現されています。一方、避難所は緑の背景に白のマークなので、間違えないよう注意してください。

一時避難場所と広域避難場所の違いは?

一時避難場所は、津波や洪水、延焼火災などの災害から、一時的に身の安全を確保するための場所です。災害時は、地域住民の集合場所としても機能します。

一方、広域避難場所は延焼火災の規模が大きく、一時避難場所や地域全体が危険にさらされている場合に避難する場所です。一般的に10ha以上の広さが求められます。

周辺の広域避難場所をマップ上から探すには?

自宅周辺にある広域避難場所をマップ上から探すには、ハザードマップを活用しましょう。ハザードマップとは、被害想定区域や避難所の場所が記された地図です。

自宅周辺にある広域避難場所が一目で分かるため、安全な避難計画を立てられます。避難場所が被災するリスクもあるため、複数の広域避難場所を特定しておきましょう。

まとめ

本記事では、広域避難場所とはどんな場所かについて解説してきました。

広域避難場所とは、災害による大規模な延焼火災から身を守るために開設される場所です。あくまでも一時的に危険から逃れるための場所なので、指定避難所のように生活スペースは確保されていません。指定要件は、各自治体によって異なります。

災害はいつ発生するか分からないので、自宅周辺の広域避難場所と避難経路をハザードマップで確認しておきましょう。迅速に避難するために非常用持ち出し袋の準備も必要です。

EcoFlowは、災害による停電時に電化製品を動かせるポータブル電源を販売しています。大規模な災害時も快適な避難生活を送りたい方は、ぜひ製品の購入を検討してください。