東海地震とは?南海トラフ地震との違いや150年以上起きていない理由も解説

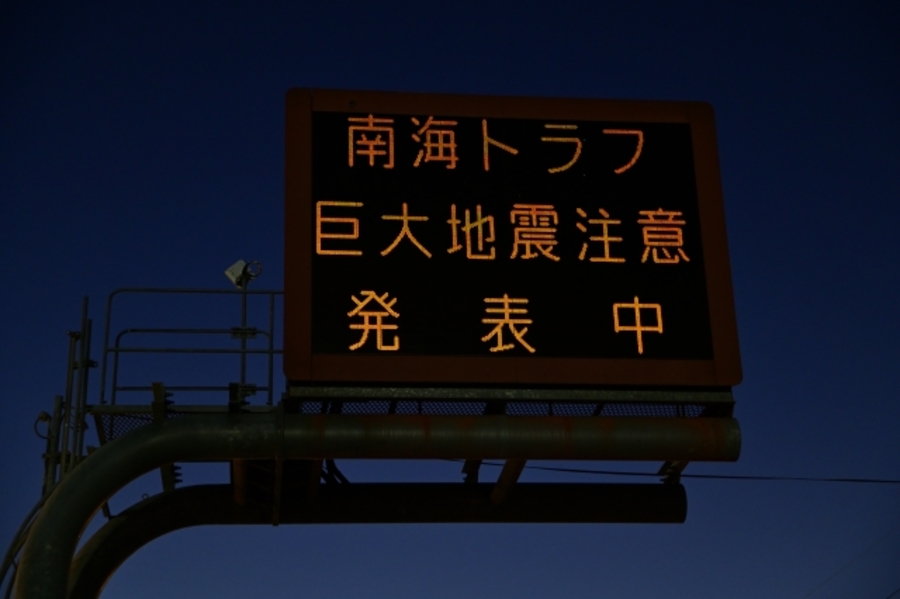

いつ発生してもおかしくないと言われる東海地震。マグニチュード8.0クラスに相当し、場所によっては数千人規模の人的被害が想定されています。物流機能が停止した場合の物資不足にも警戒が必要です。東海地方の近辺にお住まいの方は、今すぐ対策を講じましょう。

そこで本記事では、東海地震とはどんな地震かについて解説します。東海地震がなかなか起きない理由や、南海トラフ地震との違いも掲載しているので、東海地震への危機感がより高まるでしょう。巨大地震への対策を万全にしたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

東海地震とは

東海地震とは、駿河湾から静岡県の内陸部を震源地として発生するマグニチュード8.0クラスの巨大地震です。これまでは概ね100年周期で発生していましたが、前回の安政東海地震(1854年)から現在に至るまで既に150年以上も地震が発生していません(※1)。

そのため、東海地震はいつ発生してもおかしくないと言われています。万が一、東海地震が発生すると、多数の死者や建物の全壊、津波など、甚大な被害が予想されます。

※1参考:静岡県「東海地震とは」

東海地震と南海トラフ地震の違い

東海地震は、南海トラフを震源とする南海トラフ地震の一つです。南海トラフ地震は、静岡県の駿河湾から宮崎県の日向灘沖にまたがる南海トラフのうち、どこを震源地として発生したかによって以下の呼び名に分かれています。

南海地震:四国南方から紀伊半島が震源地

東南海地震:紀伊半島沖から遠州灘が震源地

東海地震:駿河湾から静岡県の内陸部が震源地

東南海地震は1944年の昭和東南海地震、南海地震は1946年の昭和南海地震が直近で発生していますが、東海地震は1854年の安政東海地震以降、150年以上も発生していません。

東海地震が起きない理由とは

東海地震がここ150年以上も起きていない理由には、プレートのひずみや沈み込み速度、跳ね上がり周期、海底地形などが関係しています。複数の要因が複雑に絡み合っているため、現在においても東海地震を正確には予測できていません。

東海地震が発生するメカニズムを理解し、東海地震が起きない理由を紐解きましょう。

東海地震が発生するメカニズム

東海地震は、海洋プレートの沈み込みによって発生する海溝型地震です。海溝ではフィリピン海プレート(海洋プレート)が年間数cmの速度でユーラシアプレート(大陸プレート)の下に潜り込み、ひずみが蓄積していきます。

ひずみが限界に達するとユーラシアプレートが跳ね上がり、地震が発生するメカニズムです。東海地震が起きていない理由として、ひずみが未だ限界に達していないと考えられます。150年経つと6m沈み込む想定ですが、沈み込む速度が変化した可能性もあるでしょう。

周辺の小さな地震でひずみが徐々に解消されていたり、跳ね返り周期が予想より長かったりする場合も、東海地震の発生は遅れます。また、そもそも震源域の海底地形に、巨大地震との関連があるとされる特有の深海平坦面が分布していないという見方もあります。

東海地震で想定される5つの被害

建物や人、ライフライン、経済に甚大な被害をもたらすと予想される東海地震。複数の二次災害が同時多発的に起こるため、揺れによる被害を免れたからといって安心はできません。

内閣府は現在、南海トラフ全域での被害想定を定期的に発表しています。東海地震単体として最後に発表された被害被害は、以下のとおりです(※2)。

被害1|マグニチュード8.0の揺れ

被害2|液状化現象

被害3|津波

被害4|急傾斜地崩壊

被害5|火災

それぞれの被害について、詳しく見ていきましょう。

※2参考:内閣府 防災情報のページ「東海地震対策」

被害1|マグニチュード8.0の揺れ

東海地震でまず最初に発生するのは、マグニチュード8.0の揺れです。地域によっては震度7を観測すると予想され、揺れによる建物被害は約17万棟、死者数は約6,700人にのぼります。大規模な揺れで生じる具体的な被害は、以下のとおりです。

家具類が転倒・移動・落下して、人が下敷きになる

窓ガラスが割れて、破片が飛散する

住宅や壁、自動販売機などが倒壊する

震度7の揺れは人が歩けないレベルな上に、家具類が床に散乱していると避難障害も発生するでしょう。逃げ遅れると、次にやってくる二次災害に巻き込まれるリスクが高まります。

被害2|液状化現象

東海地震では、液状化現象による約3万棟の全壊が予想されています。液状化現象とは、地震で繰り返される振動によって地盤が液体状になる現象です。

液状化現象が起きると、重量が軽く基礎が浅い木造住宅は特に被害を受けます。液状化で傾いた住宅に住み続けていると、めまいや頭痛などの健康被害にもつながりかねません。

被害3|津波

東海地震が発生すると、静岡県や三重県の沿岸部に津波が押し寄せます。津波の高さは、最大5〜10mです。建物の全壊は約7千棟、死者数は最大約1,400人と予想されています。

津波は海底から海面までの海全体が動くため、凄まじいエネルギーを持っており、ジェット機並みの速度で陸地を駆け上がるのが特徴です。たった0.5mの津波であっても、足元をすくわれて流される恐れがあります。

被害4|急傾斜地崩壊

傾斜度が30°以上ある土地では、東海地震による揺れで急傾斜地崩壊(がけ崩れ)が発生します。静岡県を中心に想定されている被害は、建物全壊が約8千棟、死者数が約700人です。

突如として崖が崩れ落ちるため、人家の近くで発生すると時間的猶予がありません。小石がパラパラ落ちてきたり、崖に亀裂が入ったりした場合は、要注意です。

被害5|火災

東海地震では火災も同時に発生し、街中はパニックに陥ります。被害想定は、風速3mの場合に建物全壊が約1万棟、死者数が約200人、風速15mの場合に建物全壊が約5万棟、死者数が約600人です。巨大地震によって火災が発生する主な原因は、以下のとおりです。

ガス管や電気配線が破損する

暖房器具に可燃物が接触する

水利不足や交通渋滞が重なれば、消火活動は阻害されて延焼が進むでしょう。

【過去】東海地方の巨大地震3選

東海地震に限らず、東海地方はこれまでに何度も巨大地震の被害を受けてきました。特に太平洋沿岸に面する地域には、高さ数十メートルに達する巨大津波が押し寄せています。東海地方で過去に起きた巨大地震は、以下のとおりです。

1944年|昭和東南海地震

1854年|安政東海地震

1707年|宝永地震

それぞれの巨大地震について、詳しく見ていきましょう。

1944年|昭和東南海地震

1944年12月7日、三重県南東沖を震源とするマグニチュード7.9の昭和東南海地震が発生しました(※3)。静岡県、愛知県、三重県を中心に全壊戸数16,000棟以上、死者数1,200名以上の甚大な被害が起きています。紀伊半島では6mを超える津波が観測されました。

※3参考:名古屋地方気象台「東南海地震」

1854年|安政東海地震

江戸時代後期の1854年11月4日、南海トラフ沿いの東側半分を震源地として安政東海地震が発生しました(※4)。古文書史料には、家屋の倒壊・流出・焼失や液状化現象、火災、津波も発生したと記録されています。安政東海地震の発生から150年以上が経過しています。

1707年|宝永地震

1707年10月28日、遠州灘から四国までの沖合を震源として宝永地震が発生しました(※5)。死者5,000人以上、全壊家屋5万軒以上、流出家屋2万軒と、江戸時代の地震で最も広範囲に甚大な被害をもたらしています。特に人的被害が多かったのは、高知県と三重県です。

東海地震による被害への対策3選

政府の地震調査研究推進本部は、東海地震を含む南海トラフ地震が今後30年以内に80%の確率で起きると予想しています(※6)。まずは、揺れによる直接的な被害を防いだ上で、自宅周辺で起こりうる二次被害への対策が重要です。

東海地震による被害への対策を紹介します。

対策1|建物の耐震化を行う

対策2|ハザードマップを確認する

対策3|家具類の転倒防止対策を行う

それぞれの対策について、詳しく見ていきましょう。

※6参考:地震本部「南海トラフで発生する地震」

対策1|建物の耐震化を行う

建物の倒壊を防ぐには、耐震化が必須です。特に1981年以前に「旧耐震基準」で建築された建物は、震度5強以上の揺れが想定されていません。東海地震は最大震度7に達すると予想されているため、震源地付近にお住まいの場合は全壊のリスクが高くなります。

築年数によらず、まずは耐震診断を受けて自宅の耐震性を評価してもらいましょう。耐震性が低いと判定された場合は、耐震改修や建て替えが必要です。

対策2|ハザードマップを確認する

東海地震で起こりうる津波やがけ崩れ、液状化現象などのリスクを判断するために、ハザードマップを確認しましょう。ハザードマップとは、災害ごとの被害想定区域や避難所の場所が記された地図です。自治体のホームページから無料で取得できます。

まずは、家族で安全な避難所と避難経路を話し合ってください。ハザードマップによって各災害の危険度が高いと示された場合は、安全な地域への移住も検討した方がよいでしょう。

対策3|家具類の転倒防止対策を行う

近年、大きな被害が出た地震による負傷者の30〜50%は、家具類の転倒や落下が原因です(※7)。以下の手順に従い、家具類の転倒防止対策を行いましょう。

生活空間からできるだけ家具を減らす

負傷や避難障害が起きにくいレイアウトにする

家具と床・壁・天井を器具で固定する

※7参考:内閣府 防災情報のページ「特集 地震発生! あなたの住まいは大丈夫?」

関連記事:地震が少ない国ランキングTOP12!それぞれの特徴や地震が起きにくい理由も解説

関連記事:南海トラフ地震臨時情報とは?発表時の対応や日頃からの備え7選も解説

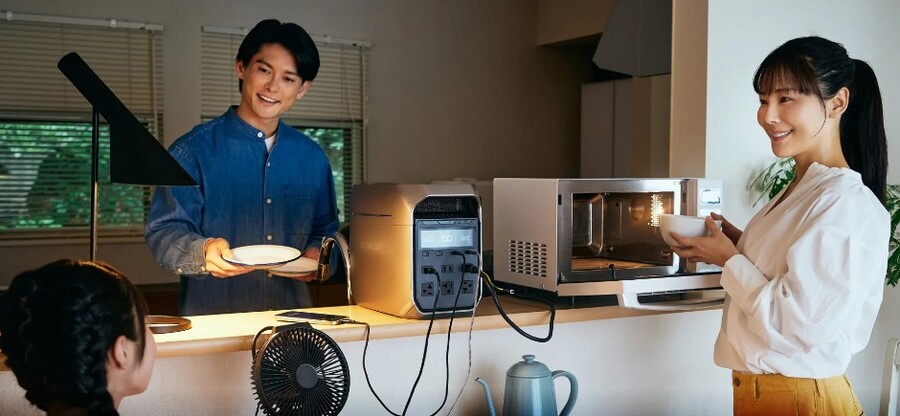

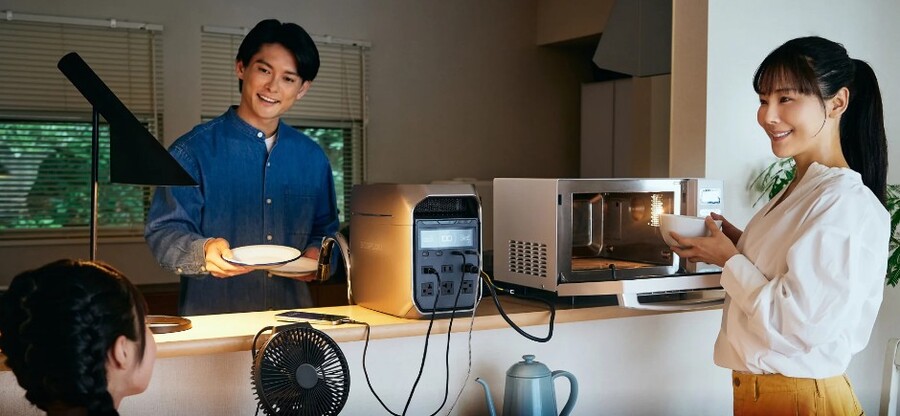

東海地震で起こる停電対策「ポータブル電源」

東海地震のようなマグニチュード8.0クラスの巨大地震が起きると、大規模な停電に見舞われる恐れがあります。停電は3日以上も続き、その間は電化製品が一切使用できません。

停電中も電化製品を動かすには、ポータブル電源が必要です。ポータブル電源とは、内部に大量の電気を蓄えておき、コンセントが使えない状況でも電化製品に給電できる機器を指します。停電中にポータブル電源が活躍する場面は、以下のとおりです。

エアコンや扇風機などの冷暖房機器を稼働して、快適な気温を維持できる

電子レンジや電気ケトルを稼働して、簡単に非常食を温められる

冷蔵庫に給電して、食品が傷むのを防ぐ

LEDライトを点灯させて、夜の暗闇を照らせる

情報収集や連絡手段になるスマホを常にフル充電にしておける

ソーラーパネルで太陽光発電ができれば、停電中にポータブル電源が充電切れになる心配もありません。災害による停電対策として、ぜひポータブル電源を導入しましょう。

巨大地震対策に必要な性能|おすすめの製品

東海地震クラスの巨大地震への備えには、住宅付近の災害リスクに応じたポータブル電源が必要です。津波や土砂災害の危険エリアに自宅が位置している場合は、素早く持ち運んで迅速な避難を実現するために軽量コンパクトなタイプを選びましょう。

被害想定区域からは外れていて、長期間の在宅避難に備えたい場合は、高出力・大容量のタイプが重宝します。停電の長期化を想定し、ソーラー充電に対応しているかも重要です。

EcoFlowは、用途に応じて以下のポータブル電源を販売しています。

移動避難「RIVER 3 Plus」

在宅避難「DELTA 3 Plus」

それぞれの機種について、詳しく見ていきましょう。

移動避難「RIVER 3 Plus」

定格出力600W、容量286Whのポータブル電源。約4.7kgの軽量コンパクト設計なので、東海地震で津波による避難指示が出された際にも、移動の妨げになりません。100W以下の小型家電の使用時間を最大2倍に延長しているので、避難所では常に家族と連絡が取れます。

30dBの静音設計により、避難所で使用しても他の被災者の迷惑になりません。7つのポートを搭載し、避難所ではスマホや電気毛布、ラジオなどに同時給電が可能です。

在宅避難「DELTA 3 Plus」

定格出力1500W、容量1024Whのポータブル電源。X-Boost機能で最大2000Wの出力と、拡張後に最大5kWhの大容量を実現するため、大家族の停電対策にもぴったりです。

高度な電源自動切り替え機能を搭載しており、停電が起きると10ms未満で電気供給源がポータブル電源に切り替わります。コンセントから最短56分で満充電できる、業界最速の充電速度も魅力です。2つの500Wソーラー入力を行えば、停電中も70分で満充電できます。

東海地震に関するよくある質問

最後に、東海地震に関するよくある質問を紹介します。

東海地震はいつ起きると予想されている?

過去に起きた東海地震の最大震度は?

東海の地震速報をリアルタイムで確認するには?

それぞれの回答について、詳しく見ていきましょう。

東海地震はいつ起きると予想されている?

東海地震はいつ発生してもおかしくないと言われています。しかし、前回の地震から150年が経過した現在も未だ発生していません。また、前回の東南海地震や南海地震からも既に約80年が経過しているので、南海トラフ全域で巨大地震のリスクが高まっています(※8)。

※8参考:気象庁「東海地震とは」

過去に起きた東海地震の最大震度は?

過去に発生した東海地震として、1854年の安政東海地震ではマグニチュード8.4・最大震度7の揺れが生じたと推定されています(※9)。伊豆半島から紀伊半島東部にかけて、高さ5m以上の津波が押し寄せ、甚大な被害をもたらしました。

東海の地震速報をリアルタイムで確認するには?

東海の地震速報をリアルタイムで確認する方法は、以下のとおりです。

地震速報の確認手段 | 内容 |

各地の災害情報や避難情報が表示される | |

各社共通の通知音で地震速報が通知される | |

気象庁の緊急地震速報発表時、文字や音声で放送される |

まとめ

本記事では、東海地震とはどんな地震かについて解説してきました。

東海地震とは、駿河湾から静岡県の内陸部を震源地として発生する巨大地震です。南海地震と東南海地震に並び、南海トラフ地震の一つに数えられます。ただし、他の2つは過去100年以内に起きていますが、東海地震は過去150年以上も発生していません。

いつ起きるか分からない東海地震への備えとして、住宅の耐震化や家具類の転倒防止対策が重要です。ハザードマップから二次災害のリスクも調べておく必要があります。

EcoFlowは、災害による停電時も電化製品が動かせるポータブル電源を販売しています。大規模な地震発生時も快適な生活が送りたい方は、ぜひ製品の購入を検討してください。