引っ張ると締まる結び方の基本と使い方を徹底解説!アウトドアや防災での活用例も紹介

引っ張ると自然に締まる結び方は、アウトドアや防災、荷物の固定など幅広いシーンで活躍する便利なロープワークです。

見た目はシンプルでも、しっかりと締まり、緩みにくいのが特徴です。

この記事では、引っ張ると締まる結び方の基本的な仕組みや種類、実際の使い方について詳しく解説します。

引っ張ると締まる結び方とは

引っ張ると締まる結び方は、ロープを引く力を利用して自然に結び目が締まる構造を持つ結び方です。

ここでは、引っ張ると締まる結び方の基本的な仕組みや固定型との違い、活用シーンについて解説します。

引っ張ると締まる仕組み

引っ張ると締まる結び方の最大の特徴は、ロープの摩擦とテンションを利用して結び目が自動的に締まる点にあります。

片方を引くと結び目が強く締まり、荷物や布などをしっかり固定できます。

摩擦によって結び目がロックされるため、負荷がかかるほど強く締まる構造です。

また、引く方向を変えることで簡単に解くことができ、扱いやすさにも優れています。

固定型との違い

固定型の結び方は、一度結ぶと動かない安定性を重視するのに対し、引っ張ると締まる結び方は、調整のしやすさと柔軟性が特徴です。

特にテントやタープの設営では、張り具合を細かく調整できる点が大きな利点です。

固定型は長期的な安定性に優れる一方で、解く際に手間がかかることがあります。

対して、引っ張ると締まる結び方は短時間で張り直しができ、現場での効率性を高められます。

主な活用シーン

引っ張ると締まる結び方は、アウトドアや日常生活、防災などあらゆる場面で役立ちます。

キャンプではタープやテントの設営、荷物の固定などに使われ、登山や釣りの際にも活躍します。

日常でも洗濯ロープの設置や引っ越し時の荷物固定などに応用でき、緊急時には避難用の簡易テントや搬送の補助として活用することも可能です。

こうした幅広い用途があるため、この結び方は覚えておくと非常に便利なスキルです。

よく使われる引っ張ると締まる結び方

引っ張ると締まる結び方には、強度や扱いやすさの異なる種類があり、目的によって使い分けることが大切です。

ここでは、日常やアウトドアでよく使われる代表的な結び方について解説します。

ナットヒッチ

ナットヒッチは、結び目がロープの張力に応じて締まり、しっかりと固定されるタイプの結び方です。

構造が安定しており、滑りにくいのが特徴です。

特にロープが濡れている場面や摩擦が少ない素材のときでも、安定して締まる点が優れています。

キャンプや登山、荷物の固定などに幅広く活用でき、一定の力が加わると結び目がより強く締まるため、安全性にも優れています。

力の加減で緩み具合を調整できるため、応用範囲の広い結び方です。

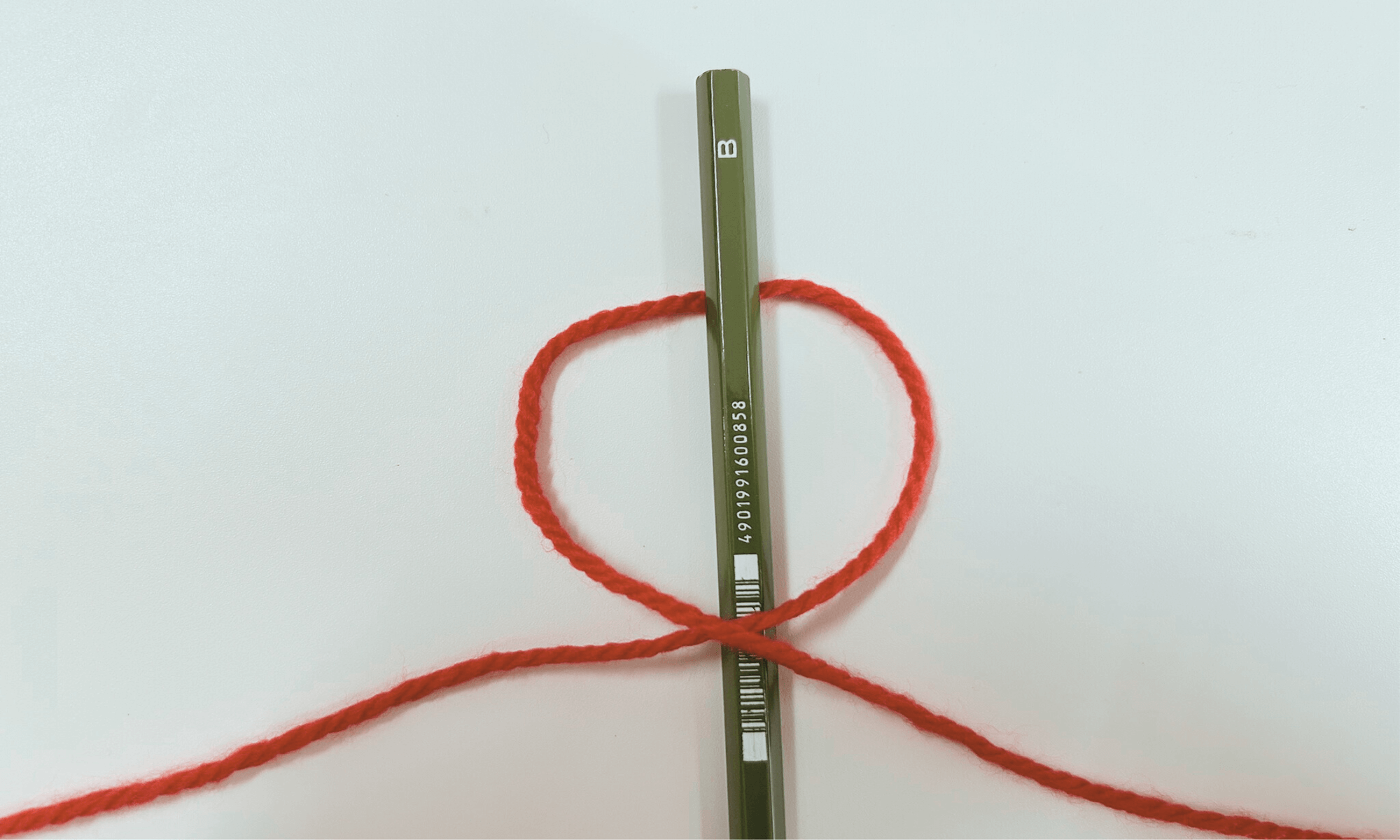

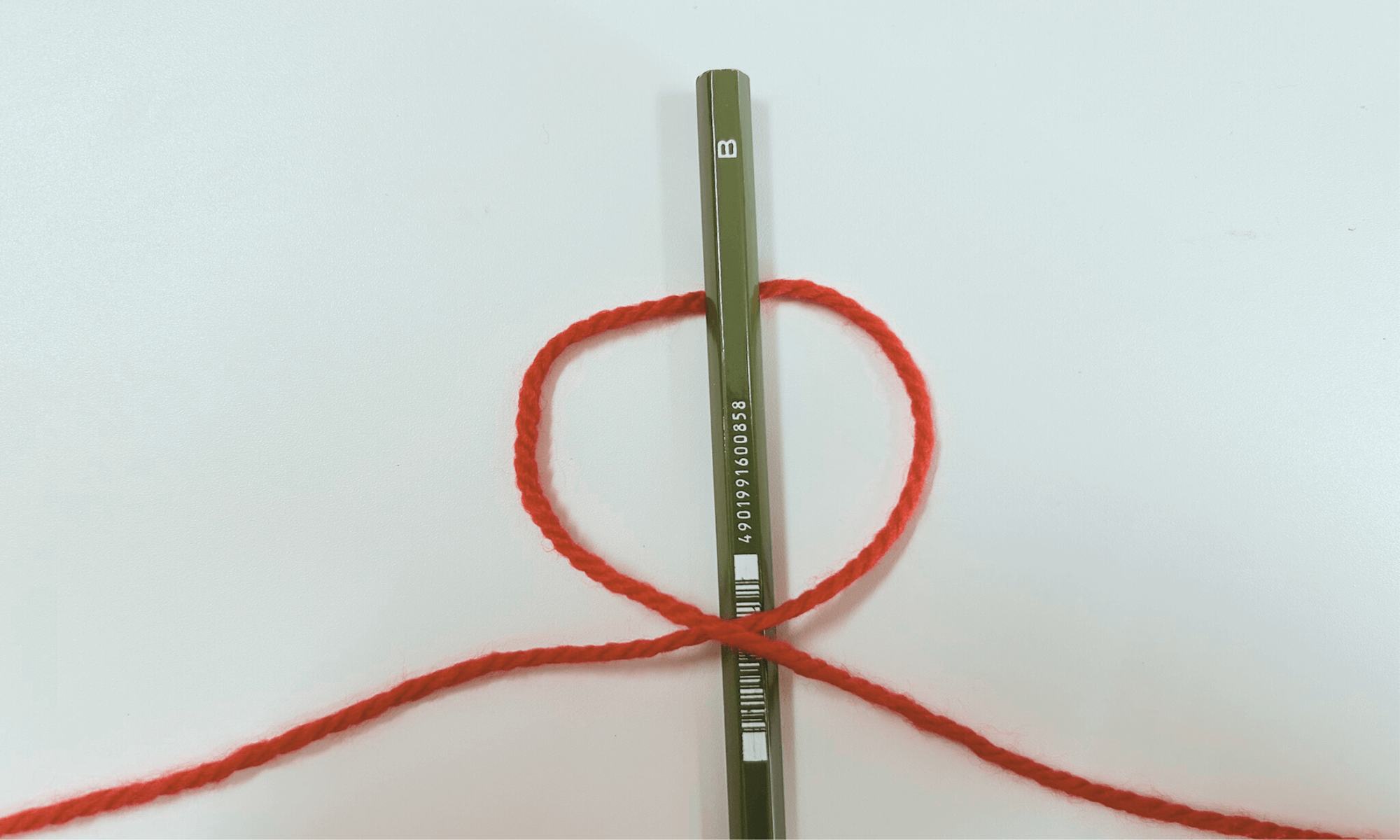

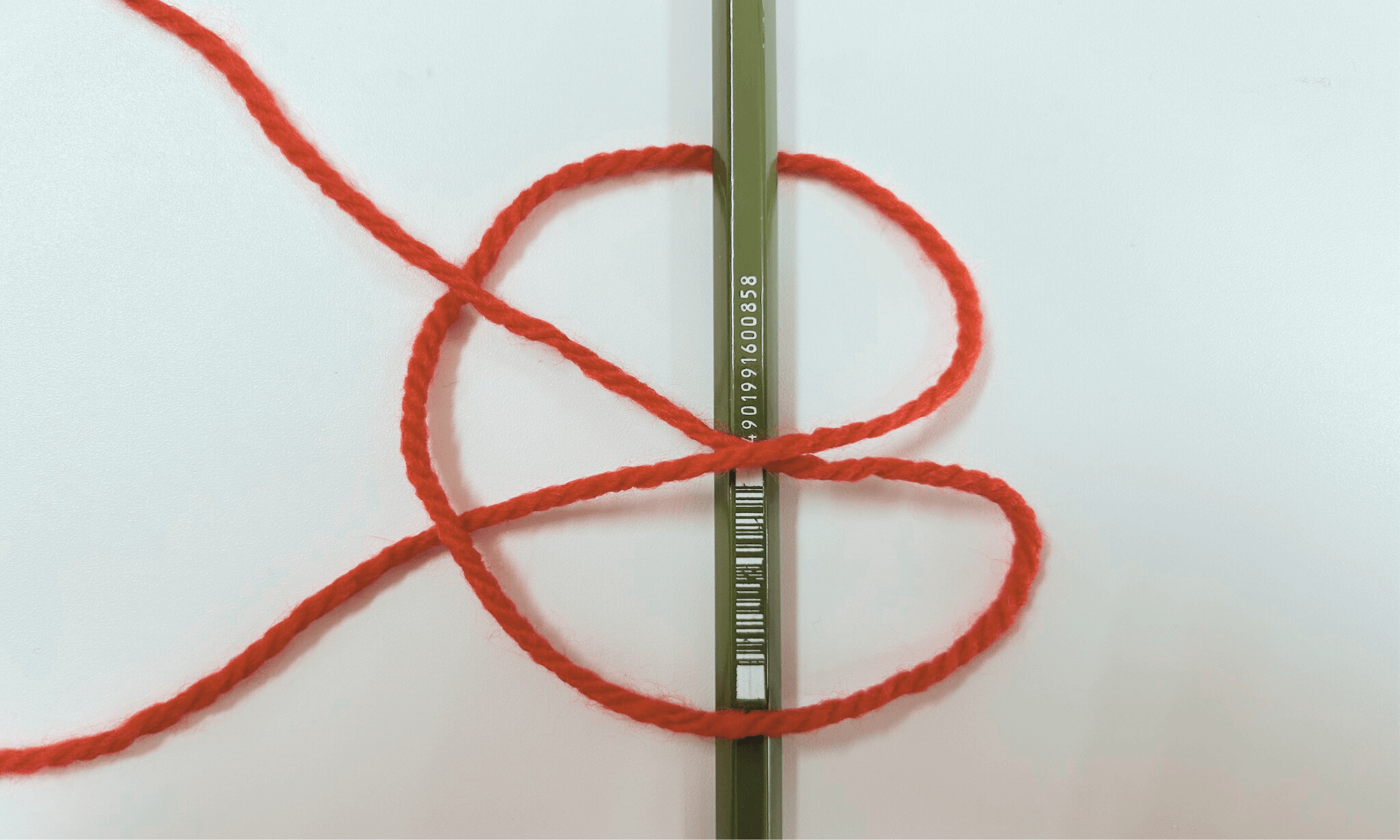

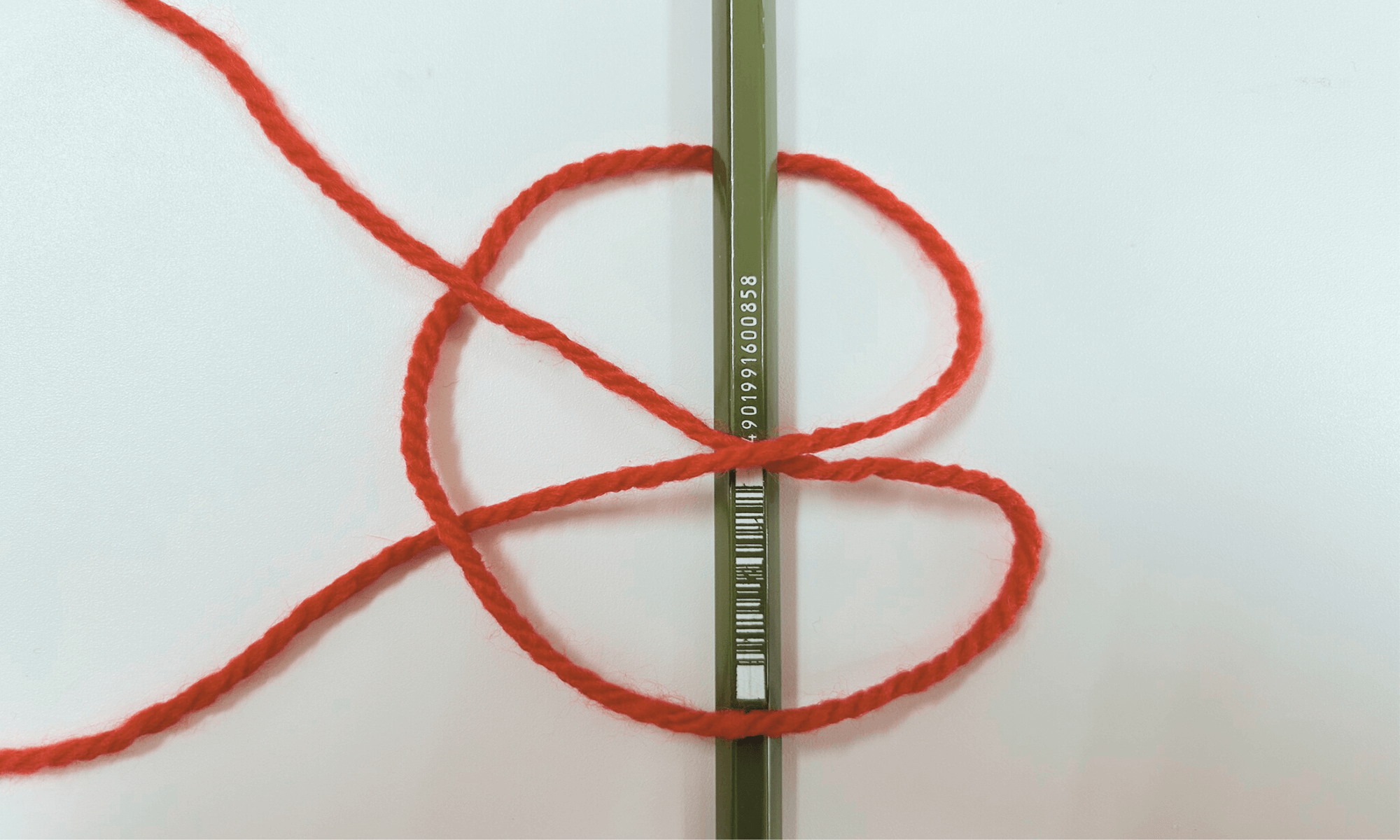

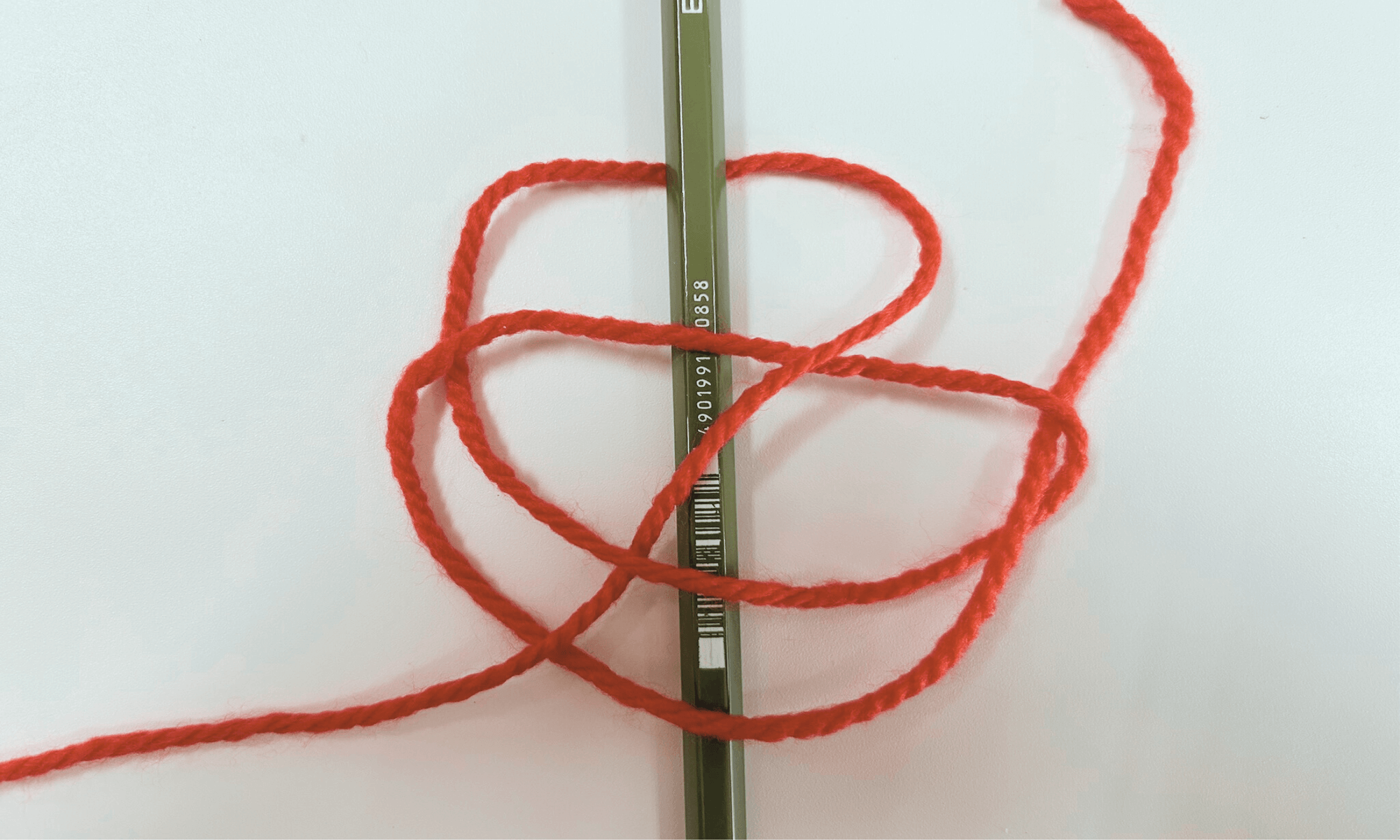

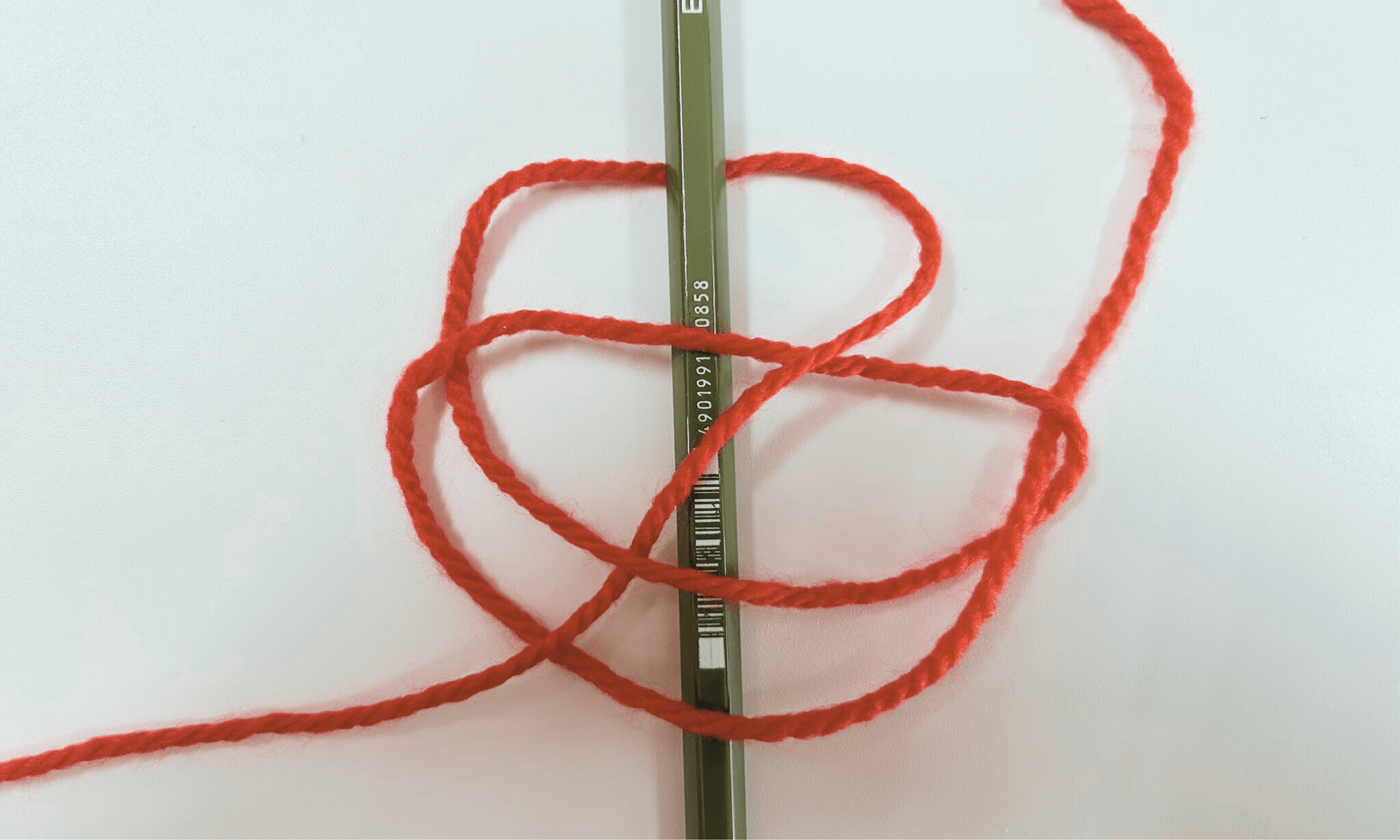

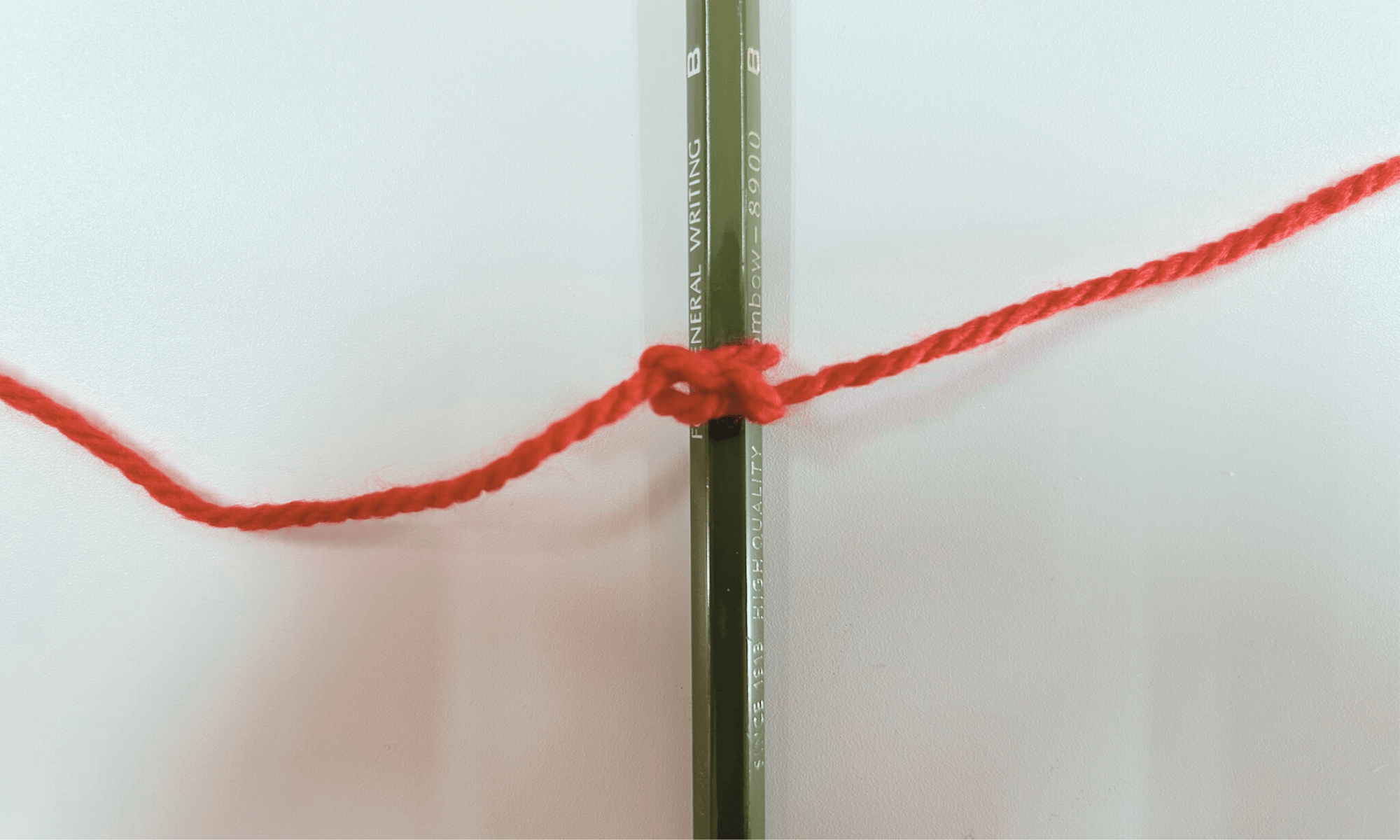

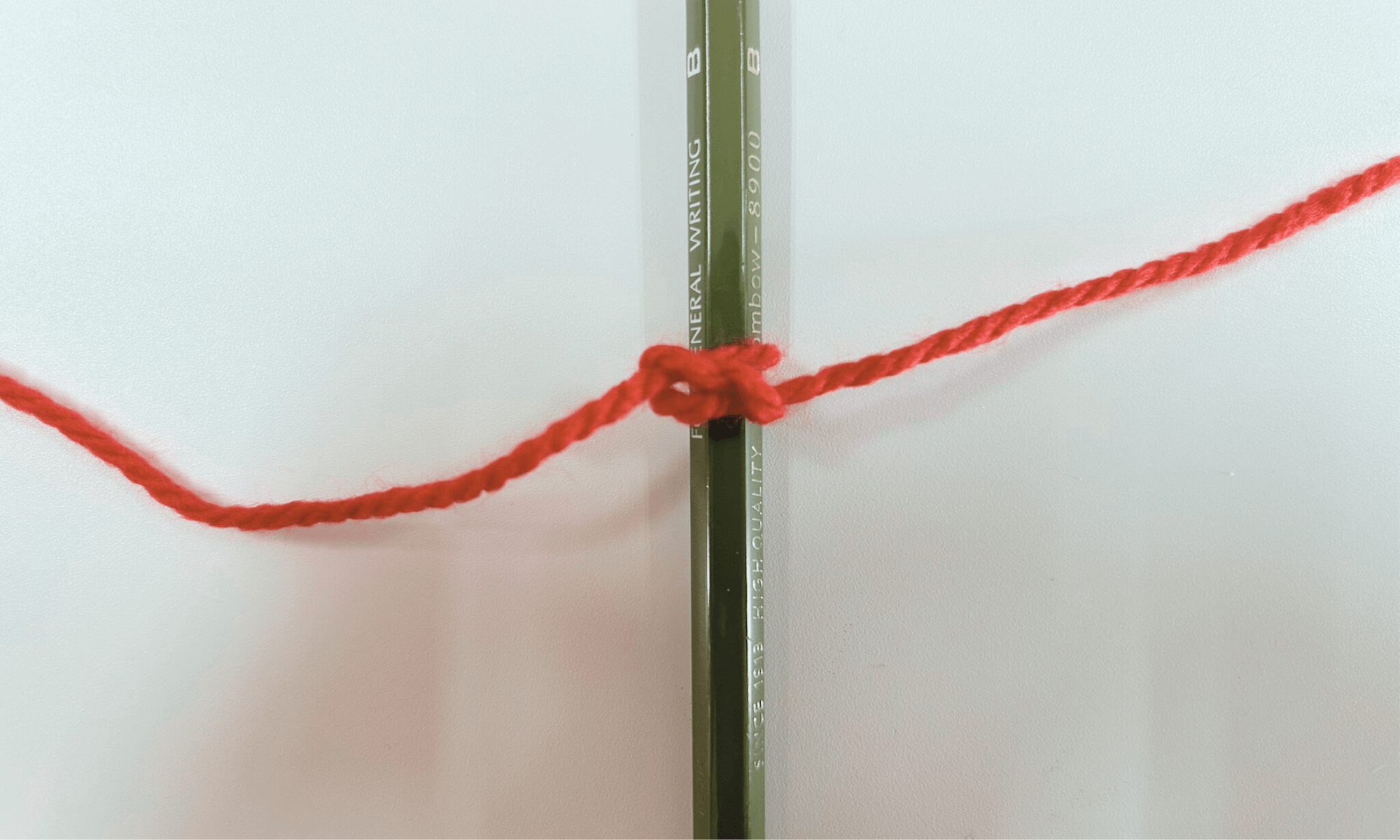

ナットヒッチの手順

ナットヒッチの結び方の手順について解説していきます。

結びたい柱をロープで囲み、輪っかを作ります。

右側に出ている(上に交差している)ロープを柱の手前に来るようにしながら輪っかに通します。

輪っかから出した末端のロープを下に向かって垂らします。

垂らしたロープを、左側にあったロープの下を通し、右側の輪っかに通します。

引き締めて完成です。

エバンスノット

エバンスノットは、軽量でシンプルな結び方ながら高い保持力を持ち、引っ張るとしっかり締まるのが特徴です。

結び目が小さくまとまるため、邪魔にならずスマートに使えます。

登山やボート、釣りなどの現場で重宝され、ロープの先端や途中どちらにも結びやすいのが魅力です。

また、結んだ後も一定の柔軟性を保つため、衝撃や揺れに対しても安定します。

滑りにくく、解くときもスムーズなため、初心者でも扱いやすい実用的な結び方です。

エバンスノットの手順

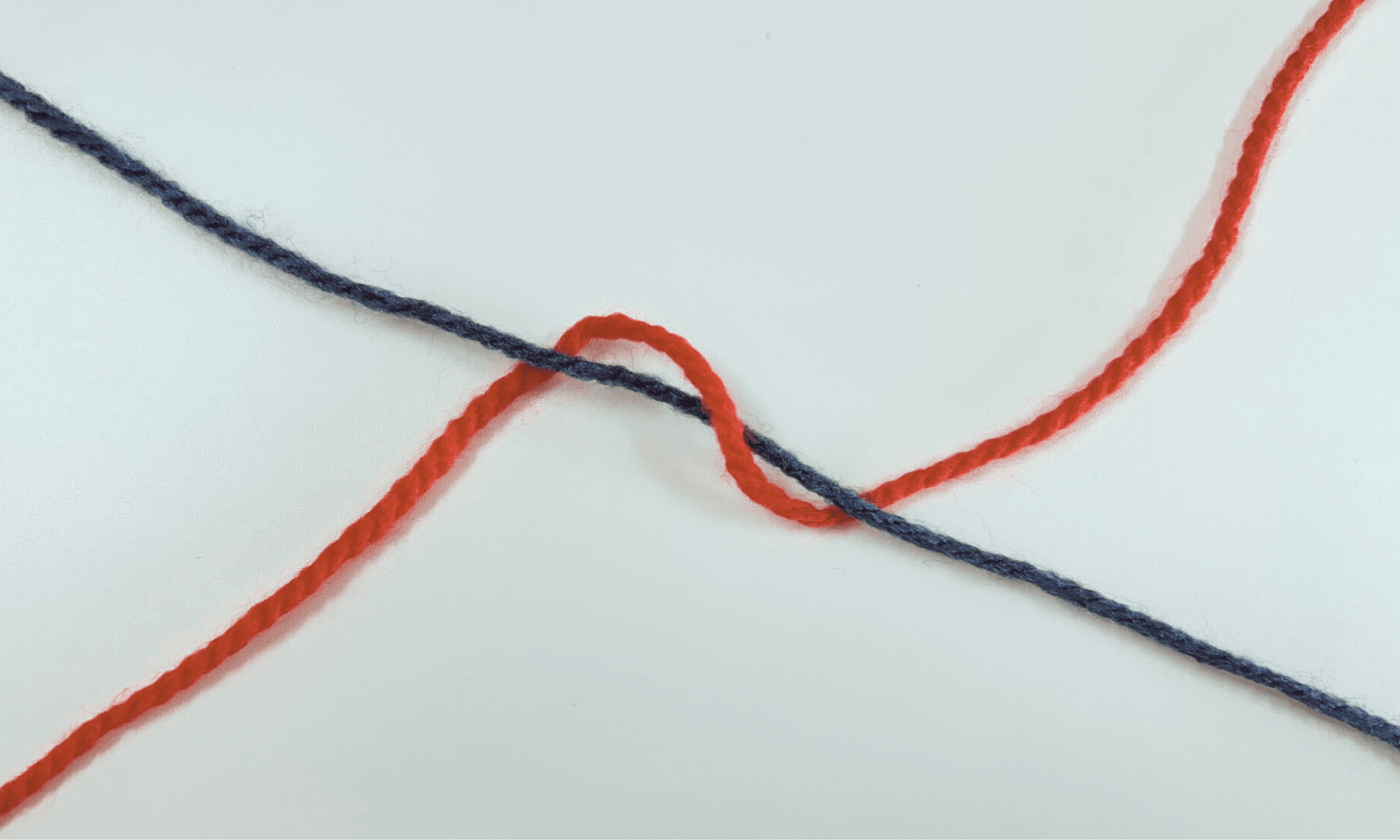

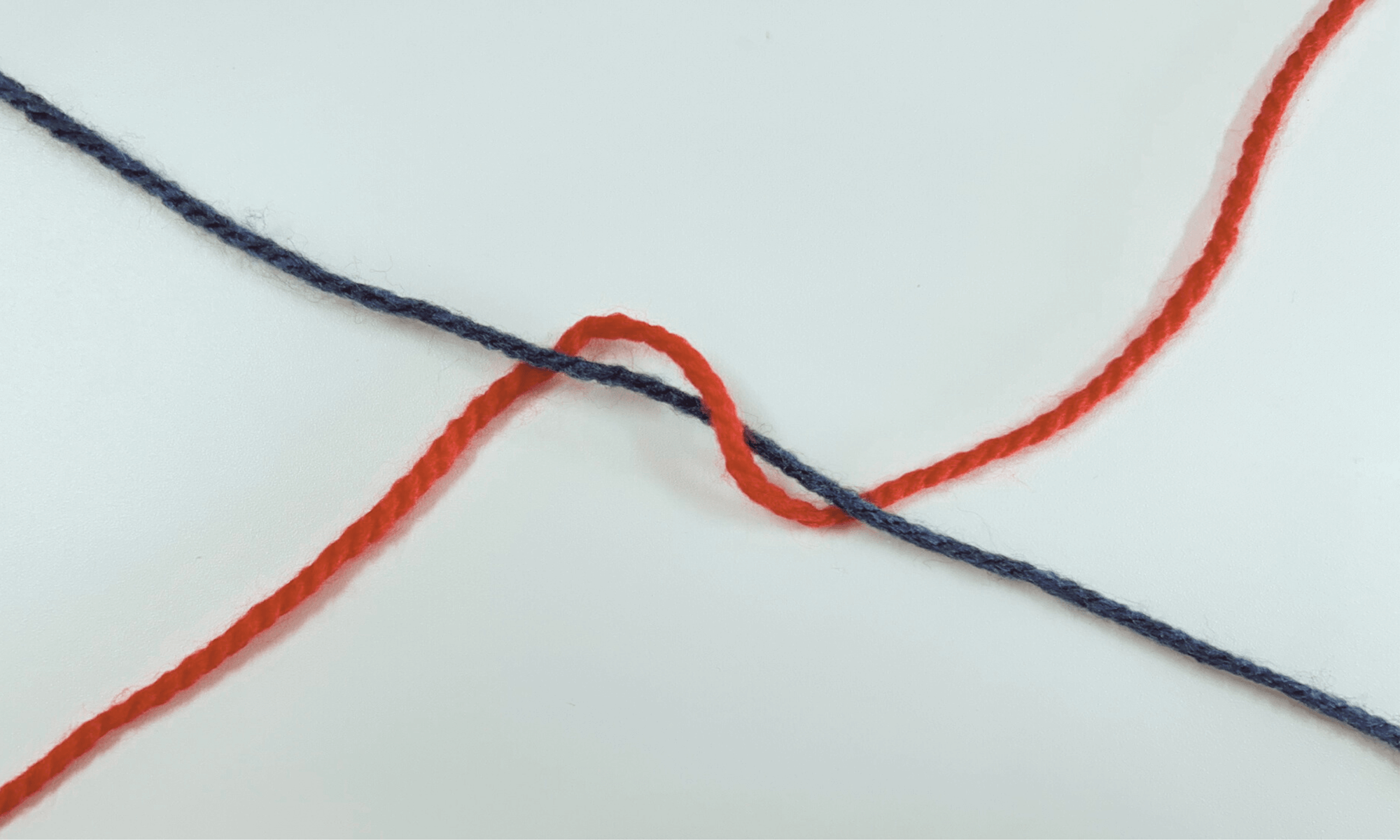

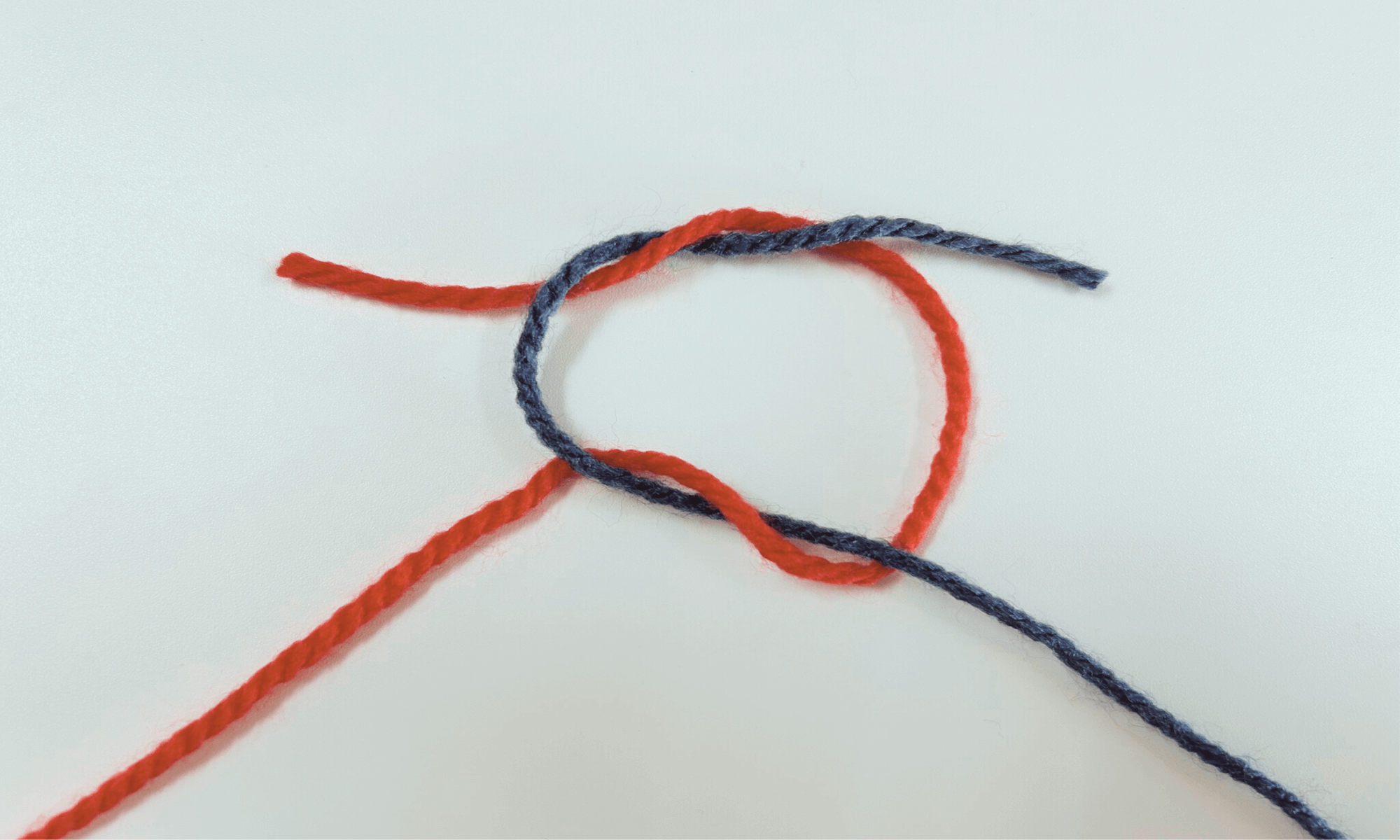

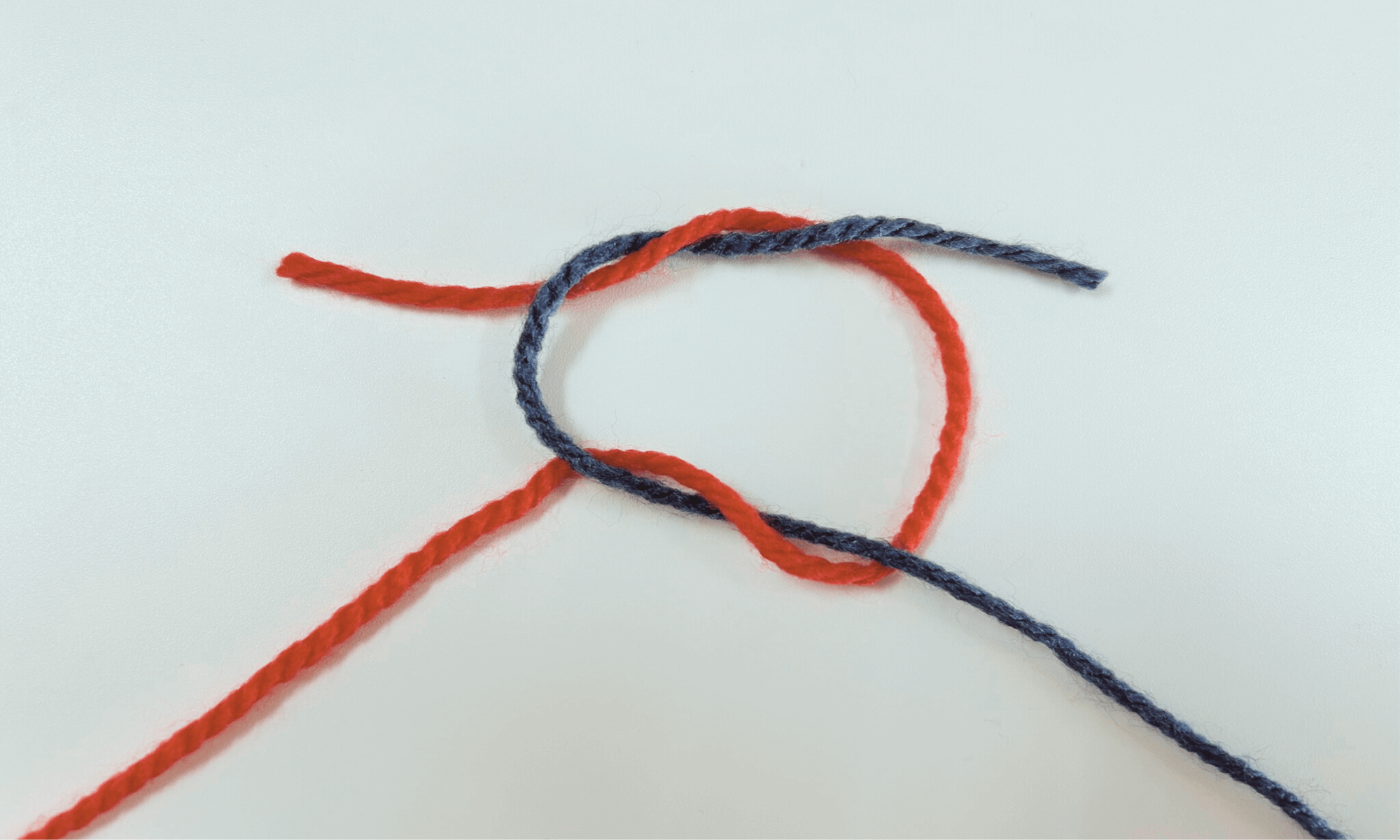

エバンスノットの結び方について解説していきます。

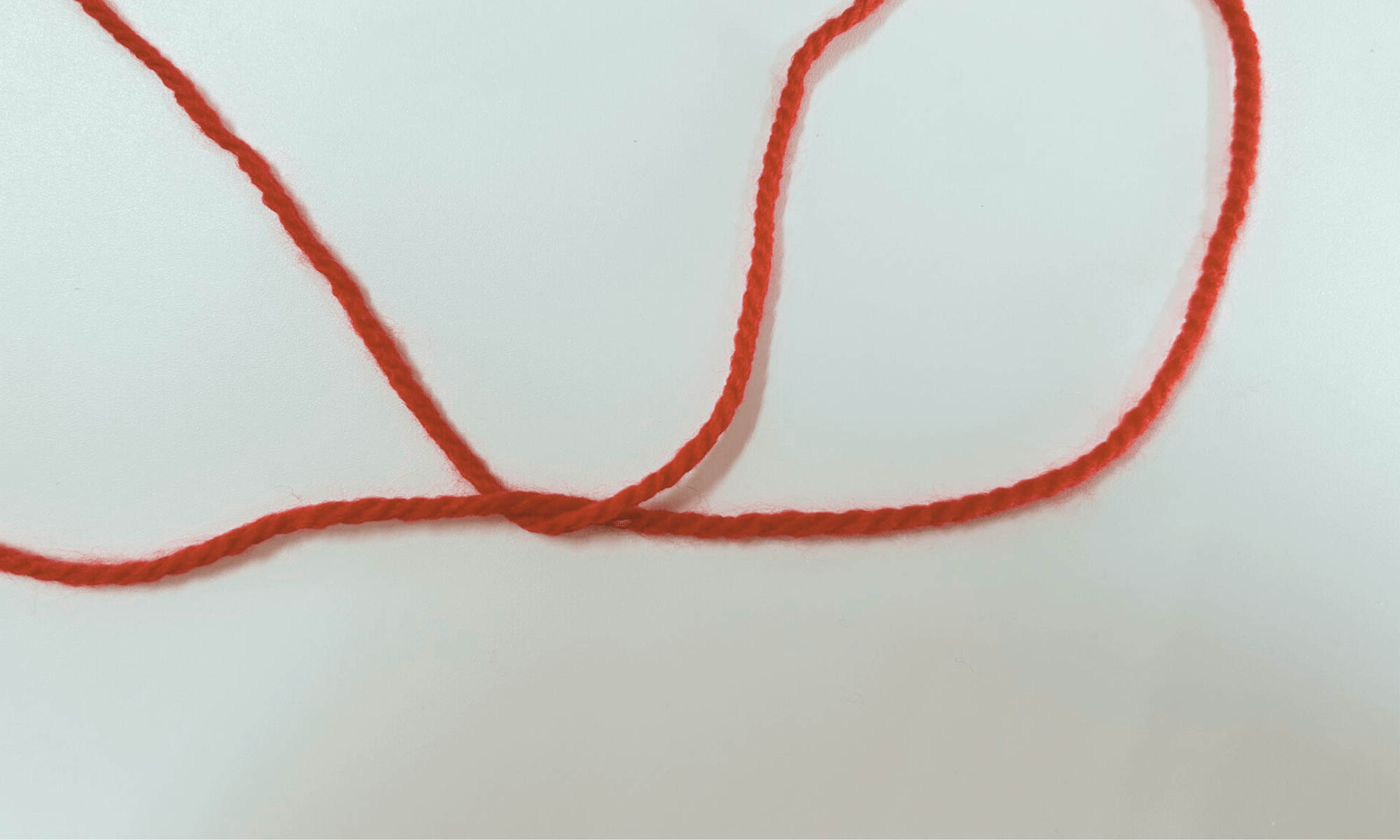

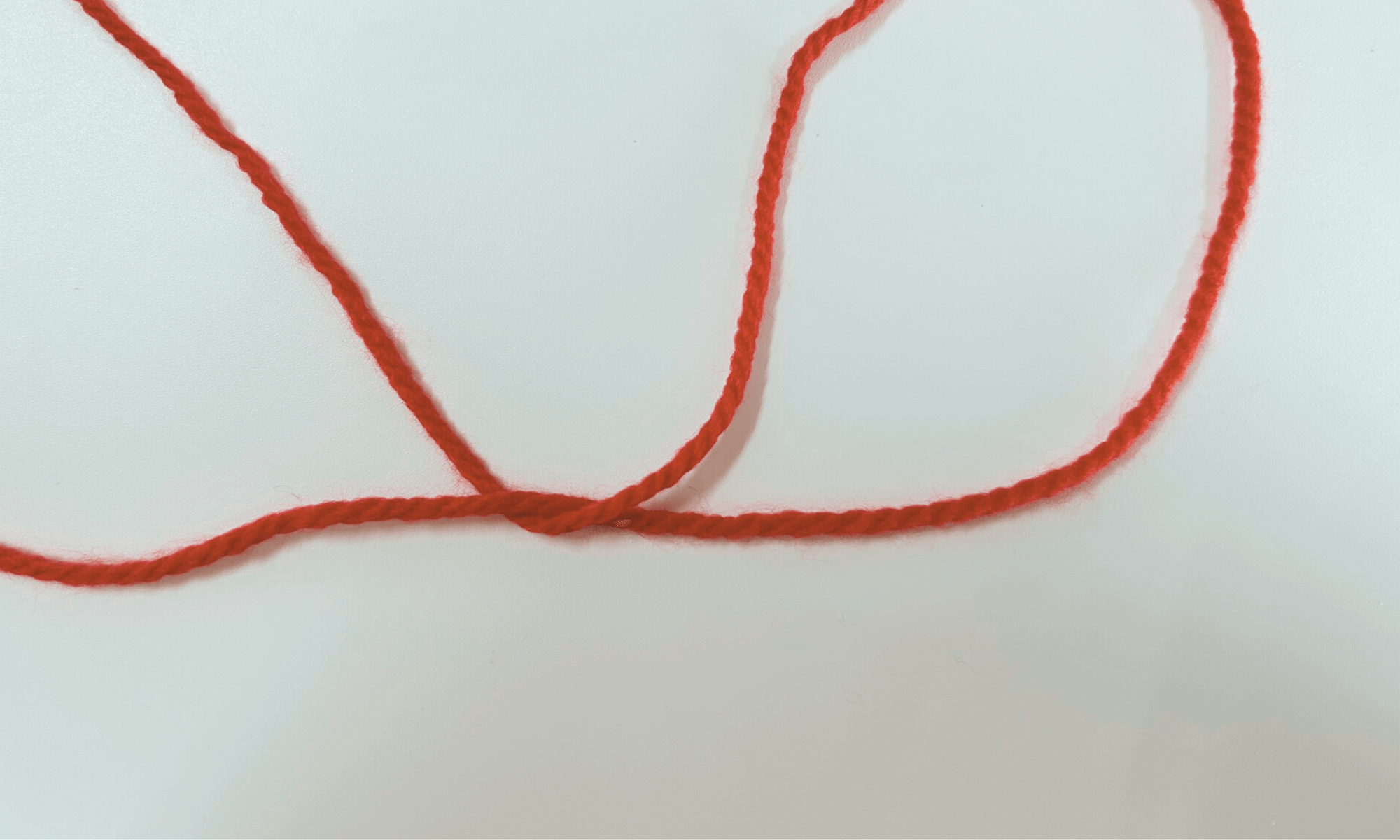

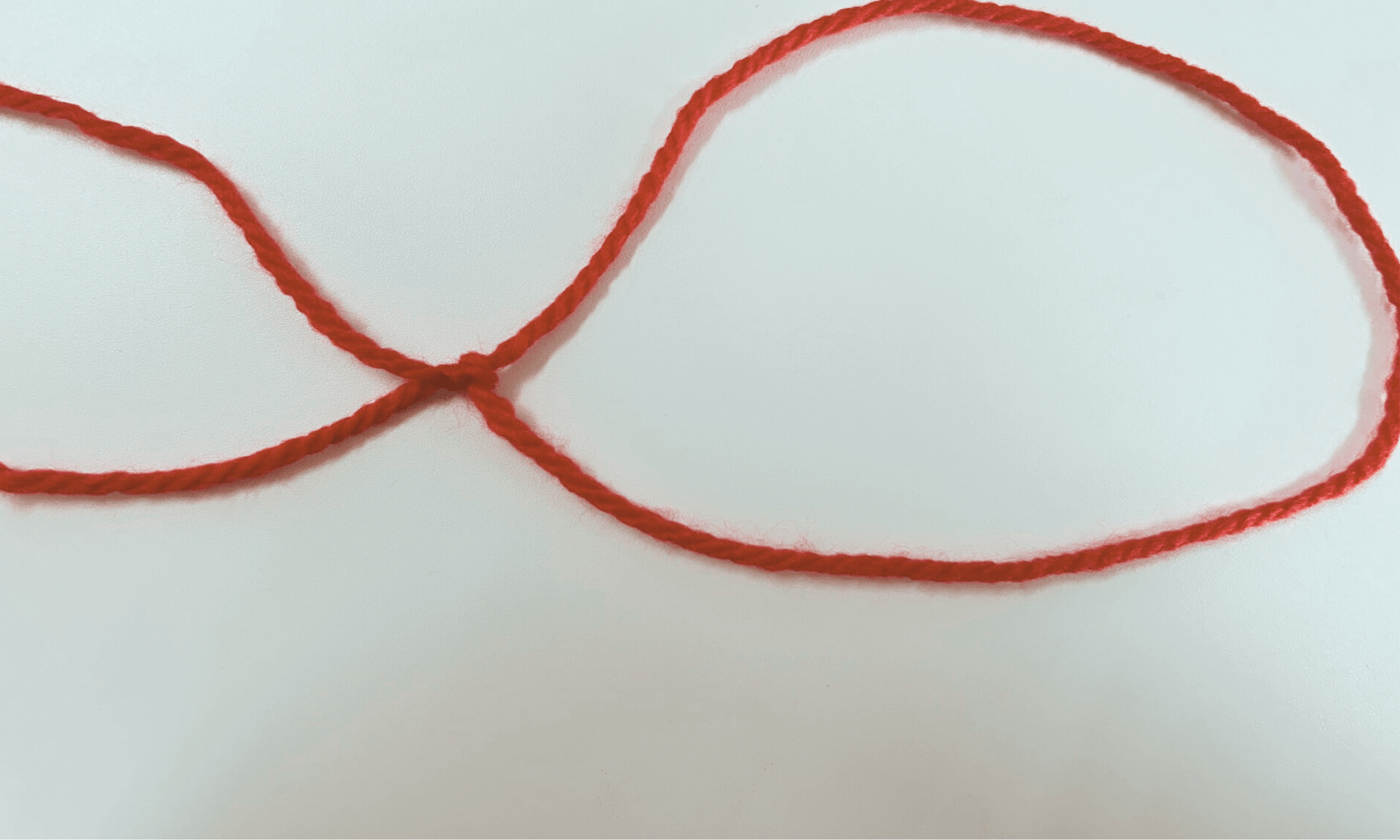

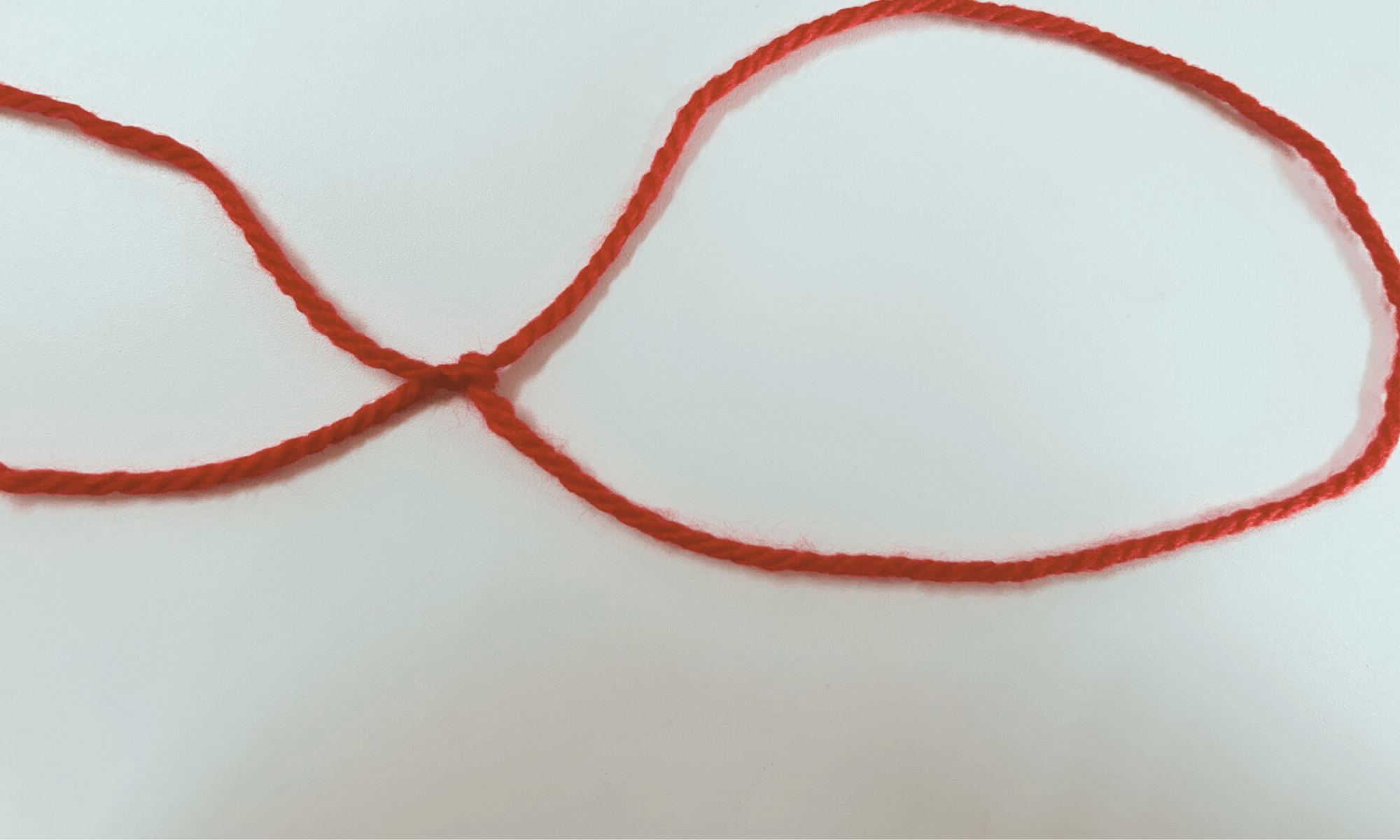

ロープの末端を上から下に交差させ、輪っかを作ります。

交差させた末端のロープを巻きつけるような形にして、下に垂らします。

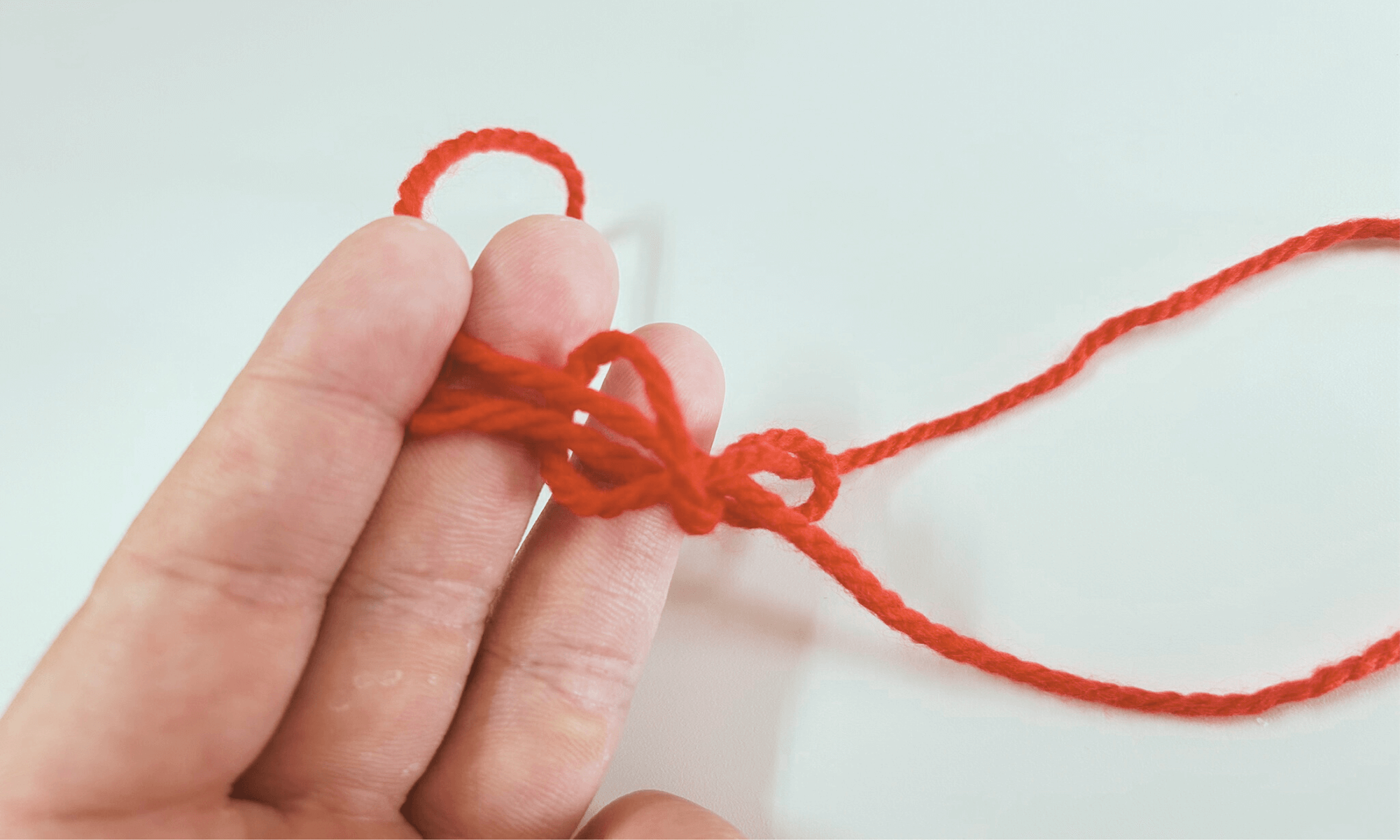

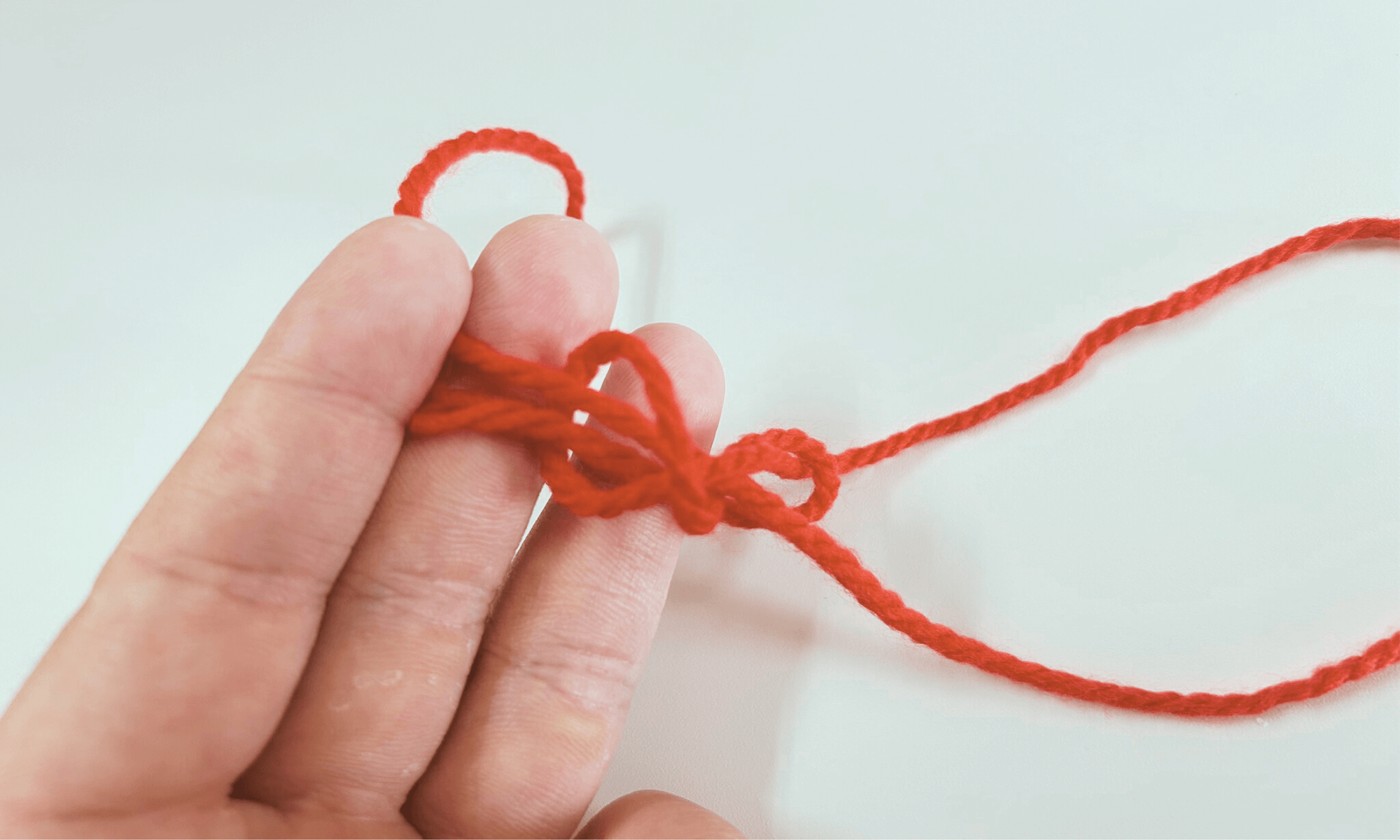

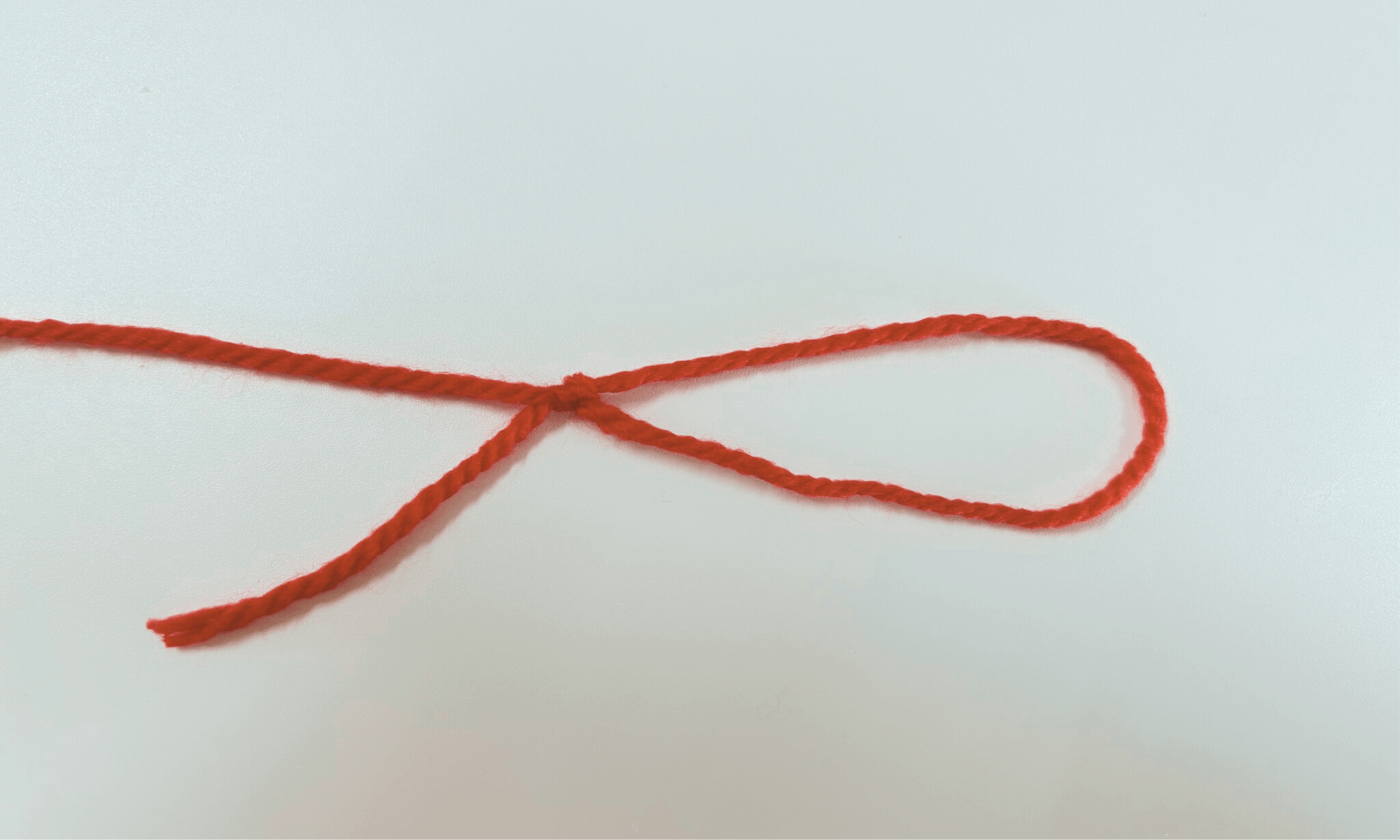

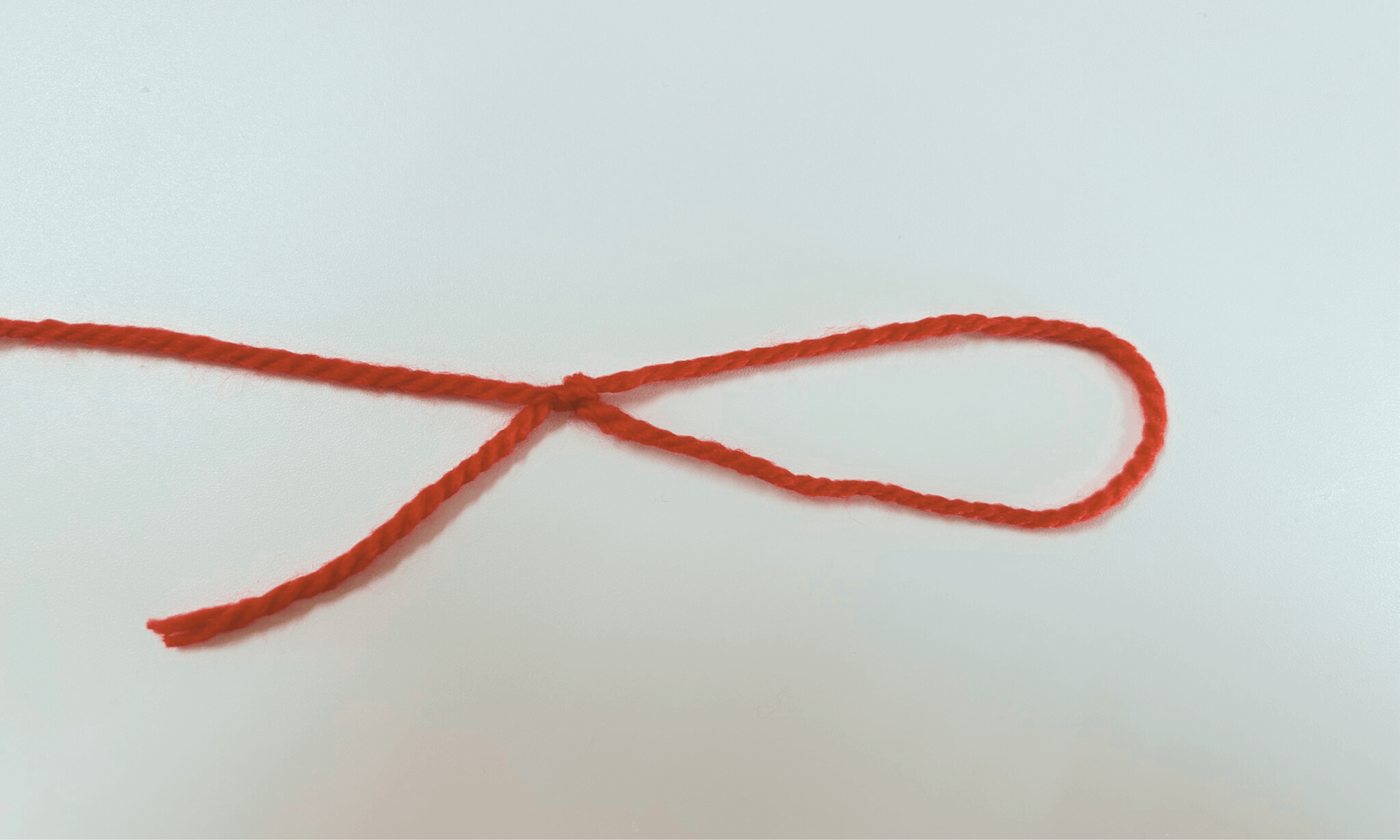

もう一度巻きつけます。

巻きつけたロープの末端を右側の輪っかを通し、下側から左側の輪っかにも通します。

引き締めたら完成です。

結び目を動かすことができ、輪っかの大きさを調整できます。

本結び

本結びは、最も基本的で汎用性の高い結び方のひとつです。

見た目がシンプルながら、強度が高く、引っ張る力によって結び目がしっかり締まります。

ロープや紐の太さに左右されにくく、どんな素材にも安定して使えるのが利点です。

荷物の固定や応急処置、釣り糸の接続など、日常からアウトドアまで幅広く活用できます。

また、結び方を少し変えることで装飾的にも使えるため、クラフトやハンドメイドにも応用可能です。

覚えておくとさまざまな場面で役立つ基本中の基本の結び方です。

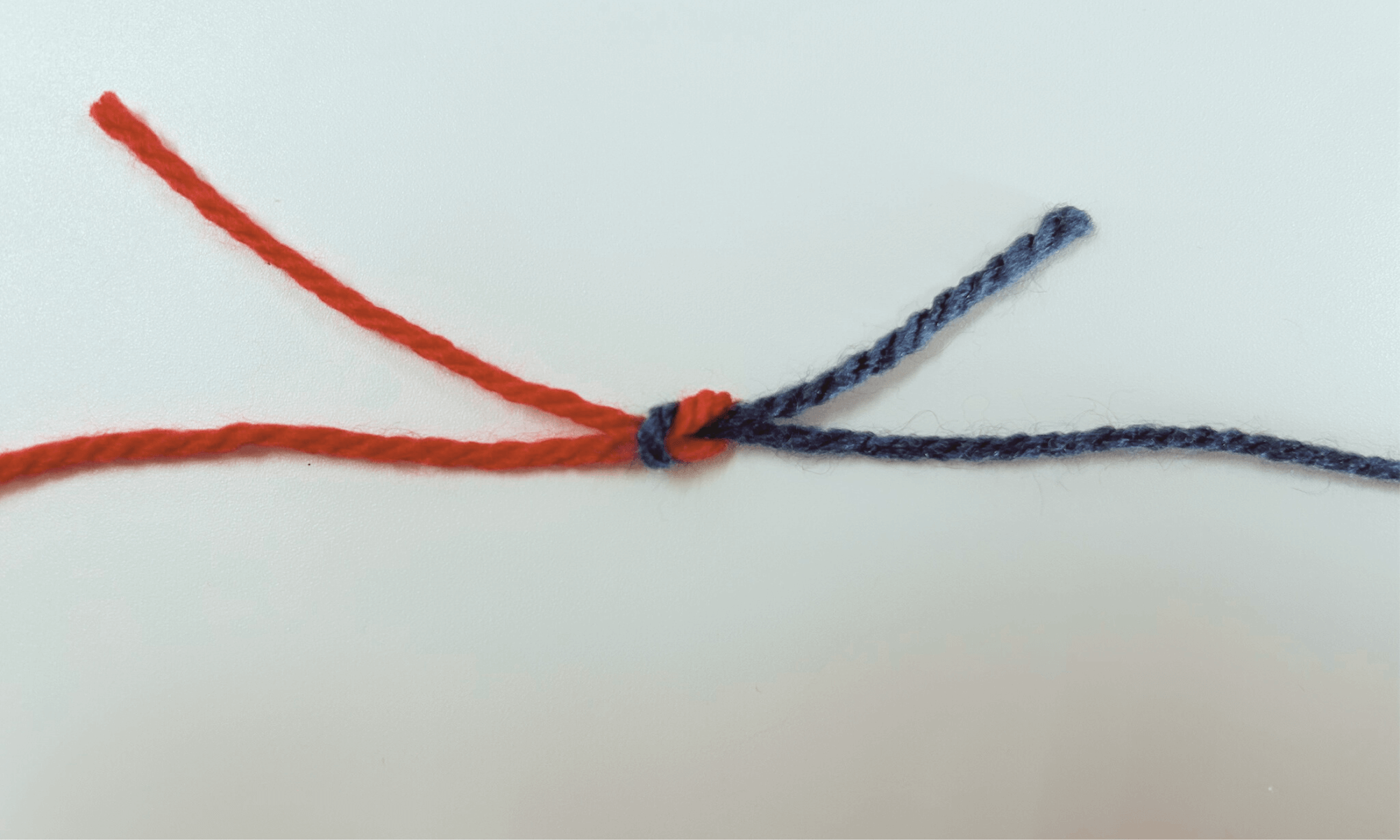

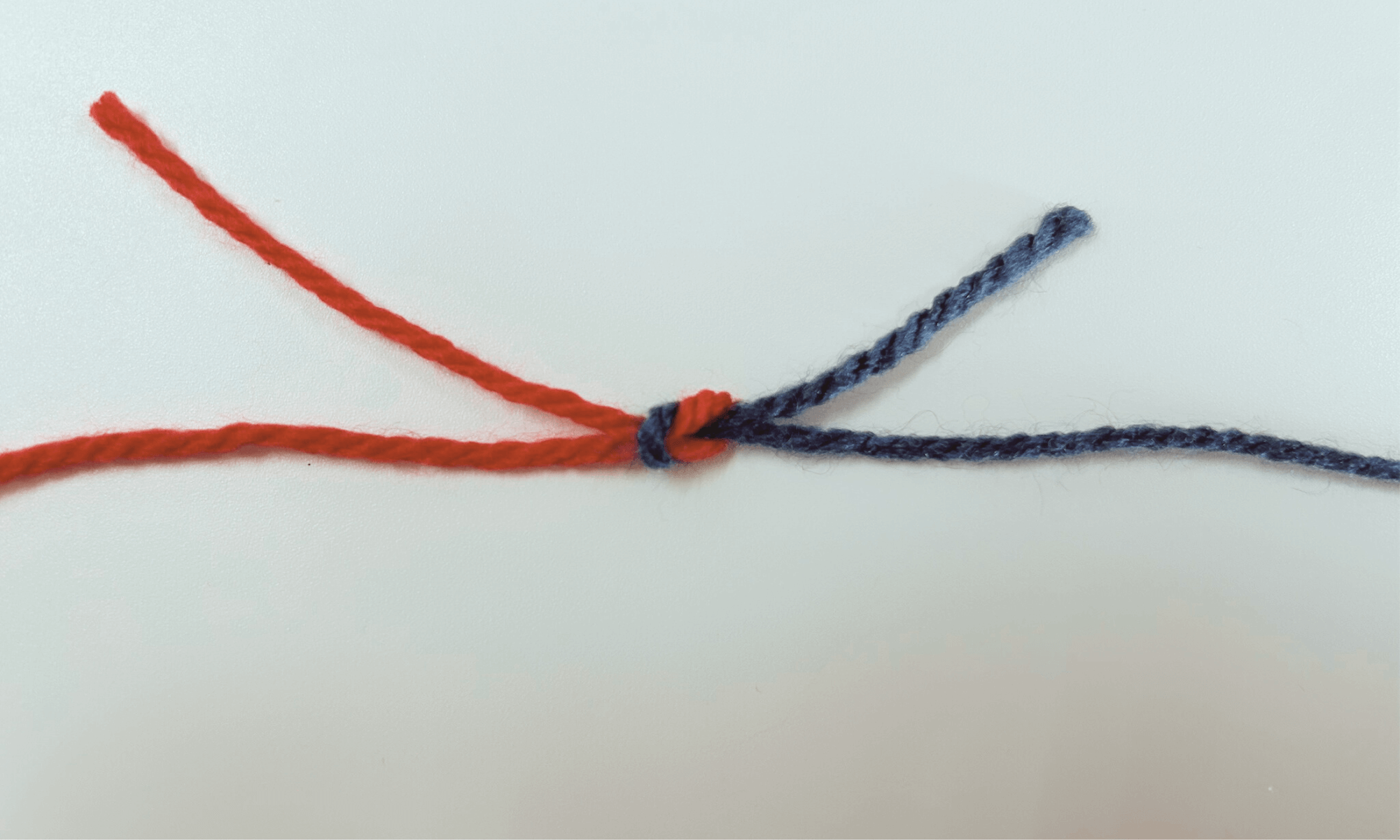

本結びの手順

本結びの結び方について解説していきます。

2本のロープを2回交差させ、絡ませる。

末端同士を再度絡ませる。

引き締めて完成です。

結び方を選ぶポイント

引っ張ると締まる結び方は、用途や環境によって最適な種類が異なります。

ここでは、結び方を選ぶ際に意識したいポイントについて詳しく解説します。

強さと解きやすさのバランス

結び方を選ぶ際は、「しっかり締まる強さ」と「簡単に解ける扱いやすさ」の両立が重要です。

強度を優先しすぎると解くのに時間がかかり、逆に緩みやすい結び方では固定力が不十分になります。

長時間テンションがかかる場面では、締まり具合を調整できるタイプを選ぶと便利です。

また、使用目的に応じて、仮止め向き・固定向きなど特性を理解しておくことも大切です。

状況に応じて適切な結び方を選ぶことで、作業の効率と安全性を高められます。

ロープの素材や太さとの相性

ロープの素材や太さによって、結びやすさや締まり方は大きく変わります。

ナイロンやポリエステルなど滑りやすい素材では、摩擦が少ないと緩みやすくなる傾向があります。

一方で、麻や綿のように摩擦が強い素材は、結び目がしっかり固定されやすい点が特徴です。

太いロープは強度に優れますが、複雑な結び方には不向きな場合もあります。

素材と太さの特性を踏まえ、目的に合った結び方を選ぶことが重要です。

環境条件による違い

使用する環境も、結び方の選び方に影響を与えます。

雨や湿気が多い場面では、濡れても滑りにくい形を選ぶと安定します。

風の強い場所や高所では、緩みにくく強度の高い結び方が適しているでしょう。

寒冷地のようにロープが硬くなる環境では、少ない動作で結べるシンプルな構造のものが扱いやすいでしょう。

こうした環境条件を踏まえて選ぶことで、安全で確実な作業が可能になります。

上手に結ぶコツ

ロープを正しく結ぶには、力任せではなく形や流れを丁寧に整えることが大切です。

少しの工夫を意識するだけで、結び目の安定性や安全性が大きく変わります。

ここでは、上手に結ぶための具体的なポイントについて詳しく解説します。

ねじれや歪みを防ぐ

ロープを結ぶときは、ねじれや歪みをなくすことが基本です。

途中でねじれると力のかかり方にムラが生じ、結び目が緩みやすくなります。

結ぶ前にロープをまっすぐに整えると、安定性が向上します。

重なりの位置を確認しながら作業を進めると、仕上がりもきれいでしょう。

わずかな歪みが全体の強度を左右するため、最初の整え方が重要になります。

端を十分に残す

ロープを結ぶ際は、端の長さを余裕をもって残すことが欠かせません。

短すぎると緩んだときに抜けやすくなり、思わぬ事故を招くおそれがあります。

強い力が加わる場面では、端を長めに残しておくと安全です。

目安としては、ロープの太さの十倍ほど確保するとよいでしょう。

作業後に余った部分をまとめておくと見た目も整い、扱いやすさも向上します。

引く方向を確認する

結び目を締めるときは、力を加える方向を意識することが重要です。

誤った方向に引くと、結び目がずれたり緩んだりします。

力の流れをイメージしながら、均等に張力が伝わるよう調整すると安定性が高まりやすいです。

特に荷物の固定やタープの設営では、引く角度の違いが仕上がりを大きく左右します。

引く前に角度を確認し、一度落ち着いて整えることが確実な作業につながるでしょう。

アウトドア・防災での活用例

引っ張ると締まる結び方は、アウトドアだけでなく防災の現場でも大いに役立ちます。

強く締まり、簡単に解ける性質を活かすことで、安全で効率的な作業が可能です。

ここでは、アウトドアや防災での具体的な活用方法について詳しく解説します。

テントやタープに使う

キャンプでの設営時には、引っ張ると締まる結び方が最も効果を発揮します。

タープやテントを張る際、ロープの張り具合を微調整できるため、風が強い日でもしっかり固定することが可能です。

特に、自在結びのような締まり具合を調整できる結び方は、地面の傾きやペグの位置に合わせて安定した設営を可能にします。

設営後に緩みが出た場合でも、軽く引くだけで再調整ができる点も魅力です。

こうした柔軟性が、快適なキャンプ空間づくりに大きく貢献します。

荷物を固定する

引っ張ると締まる結び方は、荷物の固定にも非常に便利です。

ロープを引くだけで自然に締まり、しっかりと固定できるため、運搬時の揺れやずれを防げます。

車の荷台やカゴに荷物を積む際にも活用でき、特別な道具を使わずに安定した固定が可能です。

さらに、荷解きも簡単で、引く方向を変えるだけでスムーズにほどけます。

キャンプ道具の運搬や引っ越し作業、防災用品の整理にも応用できるため、覚えておくと非常に実用的なスキルです。

非常時に役立つ結び方

災害時などの非常時には、引っ張ると締まる結び方が命を守る手段になることもあります。

避難所での簡易テントや仕切りの設営、物資の固定、応急処置など、多くの場面で活用できます。

ロープを引くだけで強く締まるため、限られた時間でも確実な固定ができ、緩みにくいのが特徴です。

特別な工具を必要とせず、素手で素早く対応できる点も大きな強みです。

普段から練習しておくことで、いざというときに落ち着いて行動できるでしょう。

アウトドアでの電源確保に役立つポータブル電源

EcoFlow RIVER 3 Plusは軽量コンパクトで持ち運びに優れており、容量286Wh、定格出力600Wを備え、スマホ・ライト・小型機器の給電に最適です。

重量は約3.5kgと軽量で、片手でも簡単に持ち運べるため、ソロキャンプや車中泊のサブ電源として活用できます。

引っ張ると締まる結び方についてよくある質問

ここでは、引っ張ると締まる結び方に関するよくある質問を紹介します。

ほどけなくなることはある?

引っ張ると締まる結び方は、強く引くほど摩擦力が高まり、結び目が締まる構造になっています。

そのため、過度なテンションがかかると結び目が固くなり、解きにくくなりやすいです。

また、特に濡れたロープや細いナイロン素材では、摩擦が増してほどけにくくなる傾向があります。

結んだあとに解く予定がある場合は、少し余裕をもたせて締めることがポイントです。

作業前に一度締まり具合を試し、過剰な力がかからないよう調整しておくと安心でしょう。

太さや素材が違っても使える?

結び方自体は多くのロープに対応しますが、太さや素材の違いによって締まり方や安定性が変わります。

細いロープは摩擦が少なく緩みやすいため、二重に巻くなどして滑りを抑える工夫が有効です。

反対に太いロープは摩擦が大きく、しっかり固定できますが、締める力が必要になります。

素材によっても特性が異なり、ナイロンは滑りやすく、麻や綿は摩擦が強く安定します。

使用環境と素材の性質を理解し、最適な結び方を選ぶことが重要です。

結び目は劣化する?

結び目は繰り返し使うことで徐々に摩耗し、強度が低下していきます。

紫外線や湿気の影響を受けやすい屋外環境では、ロープの繊維が劣化しやすいため注意が必要です。

特に結び目部分は常に力が集中し、内部で擦れが発生するため、定期的な点検と交換が欠かせません。

使用後はロープをほどいて乾燥させ、直射日光を避けて保管すると長持ちします。

結び目の傷みやほつれが見られたら、早めに新しいロープに交換するのが安全です。

まとめ

引っ張ると締まる結び方は、アウトドアから防災まで幅広く活躍する実用的なロープワークです。

強く引くほど締まり、必要なときには簡単に解けるため、安全性と利便性を両立できます。

ロープの素材や太さ、環境に合わせて使い分けることで、より安定した結びが可能です。

日常の荷物固定から災害時の応急対応まで、覚えておくことで行動の幅が広がります。

また、アウトドアで快適に過ごすためには、安定した電源の確保も重要です。

EcoFlow DELTA 3 Plusは、冷蔵庫や電子レンジなどの家電も動かせる大容量タイプで、キャンプや防災時のメイン電源に最適です。

EcoFlow RIVER 3 Plusは軽量で持ち運びやすく、スマートフォンや照明など小型機器の充電に活躍します。

アウトドアで電源を確保したいという方は、ぜひこの機会に商品ページをチェックしてみてください。