巻き結びのやり方と使い方を徹底解説!アウトドアや日常で役立つ基本知識と応用

ロープワークの中でも巻き結びは、アウトドアやDIY、キャンプなどで非常に多用途に使える基本の結び方です。

シンプルな構造ながらしっかりと固定でき、簡単にほどけるのが特徴です。正しい巻き結びを覚えれば、安全性と作業性の両方を高めることができます。

この記事では、巻き結びのやり方や使い方、ほかの結び方との違いについて詳しく解説します。

巻き結びとは

巻き結びとは、ロープを柱や棒などに固定するための基本的な結び方のひとつです。

ここでは、巻き結びの特徴や、ほかの結び方との違いについて詳しく解説します。

巻き結びの特徴

巻き結びは、ロープを対象物に2回巻きつけるだけの簡単な構造が特徴です。

見た目はシンプルですが、摩擦力によって高い固定力を発揮し、しっかりと結んでも簡単にほどける利便性があります。

また、結び目がずれにくいため、一定のテンションを保ちたいシーンでも重宝されます。

キャンプではタープやハンモックを固定する際に使われ、登山やボートでも定番の結び方として知られています。力が均等にかかるため、ロープを傷めにくいのも大きな利点です。

結びやすく覚えやすいロープワークとして、初心者にも最適でしょう。

他の結び方との違い

巻き結びは、同じくロープを固定する「ひと結び」や「ふた結び」と比べても、ほどよい固定力と解きやすさのバランスに優れています。

ひと結びは簡単ですが強度が低く、ズレやすい傾向があります。一方でふた結びは強度が高いものの、固く締まりすぎて解きにくい点がデメリットです。

その中間に位置するのが巻き結びで、力が均等にかかるため緩みにくく、かつ片手でも結べる実用性を持っています。

キャンプや日常の作業など、頻繁に結んだり解いたりする場面では、効率面でも非常に優秀な結び方といえるでしょう。

巻き結びの基本的な結び方

巻き結びは、正しい手順を理解することで、誰でも確実に支点へロープを固定できる実用的な結び方です。

ここでは、巻き結びの具体的な結び方と強度を高める工夫について詳しく解説します。

巻き結びの手順

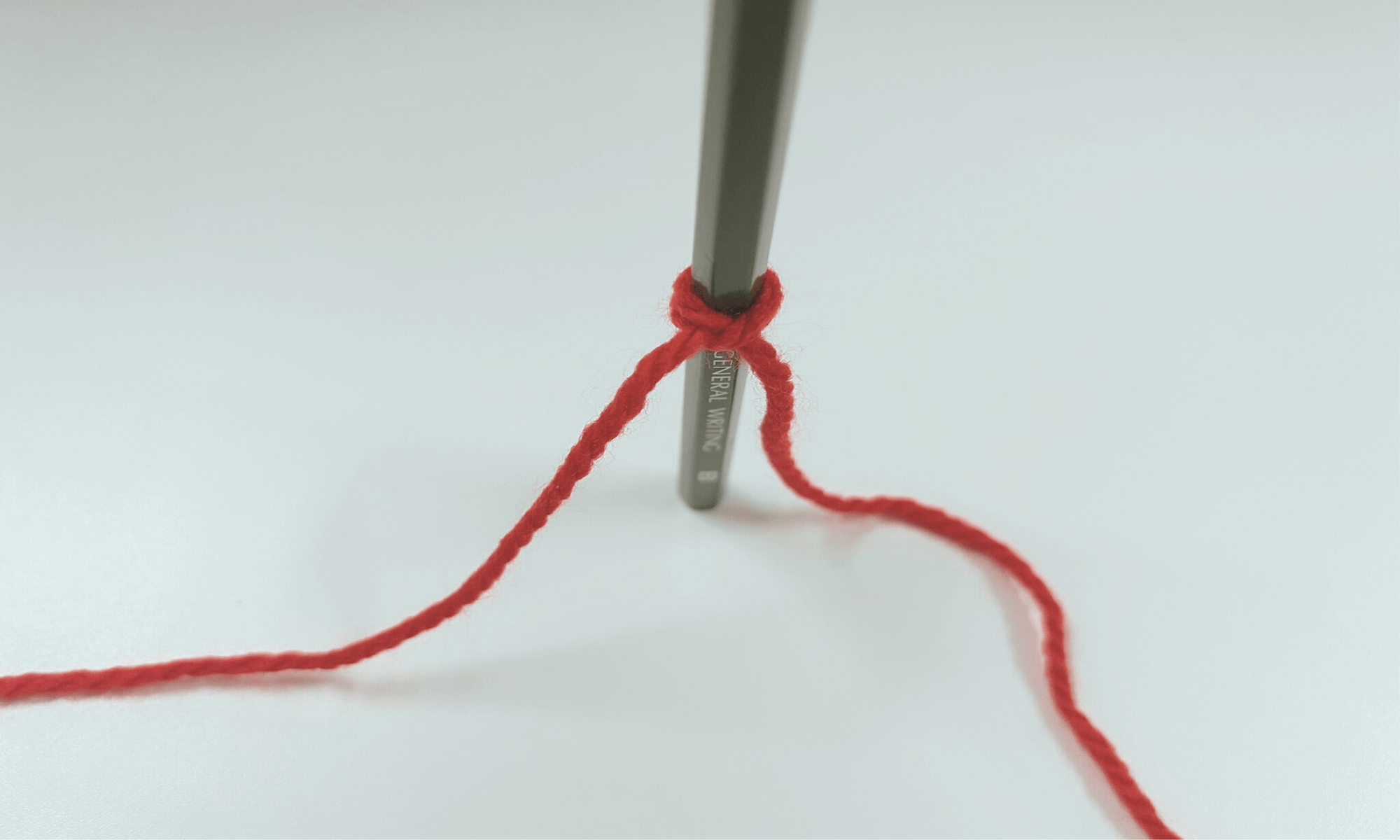

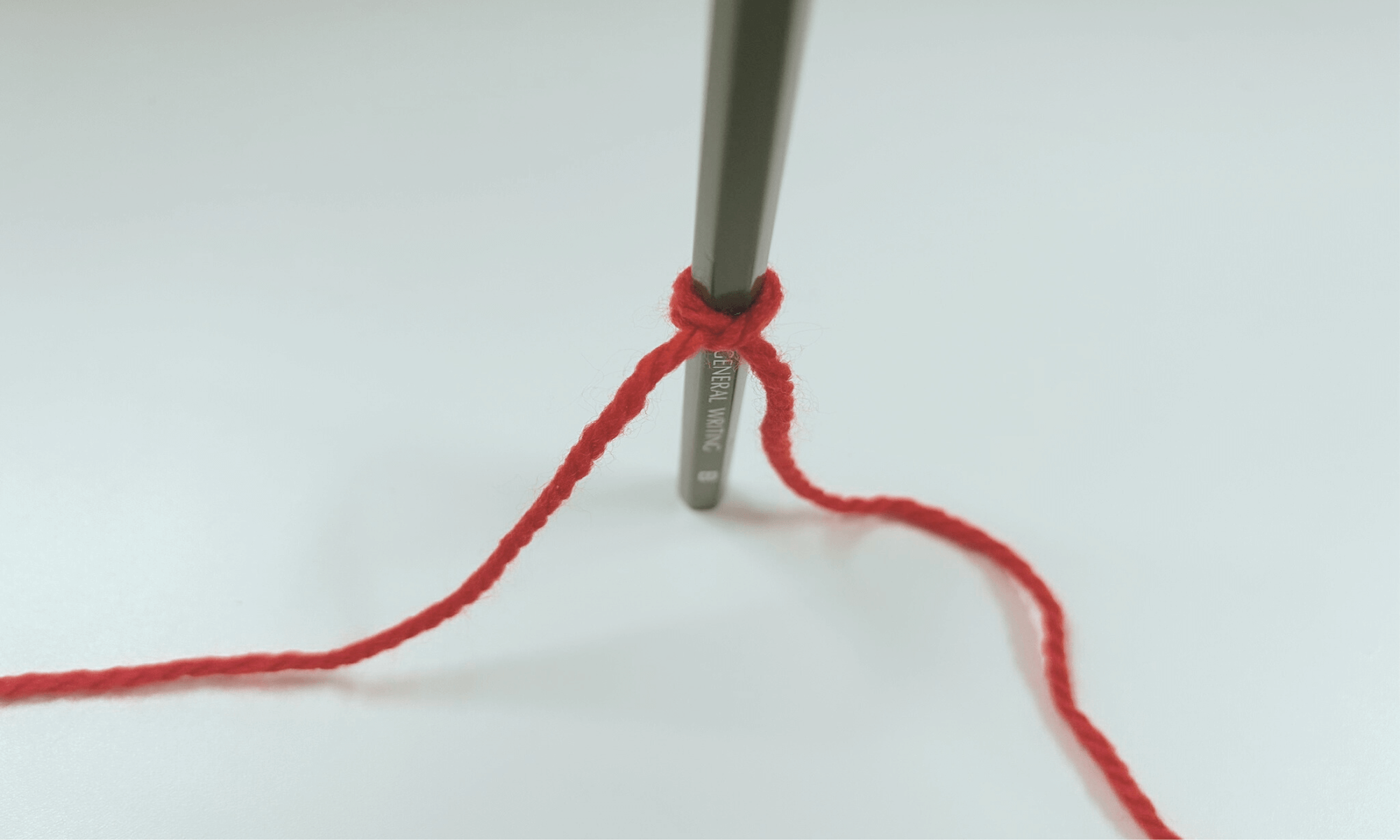

巻き結びは工数が少なく、非常に簡単です。巻き結びの手順を以下で解説します。

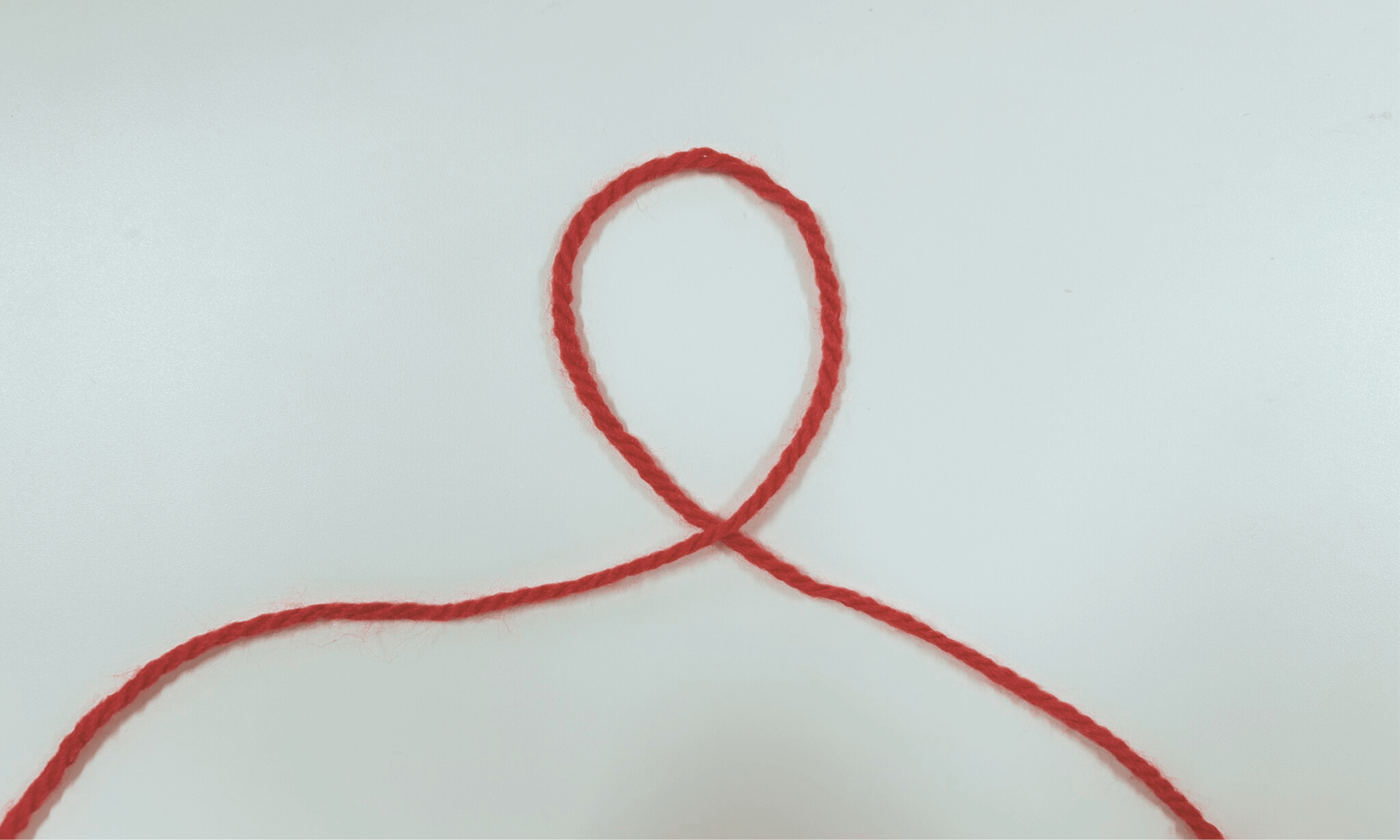

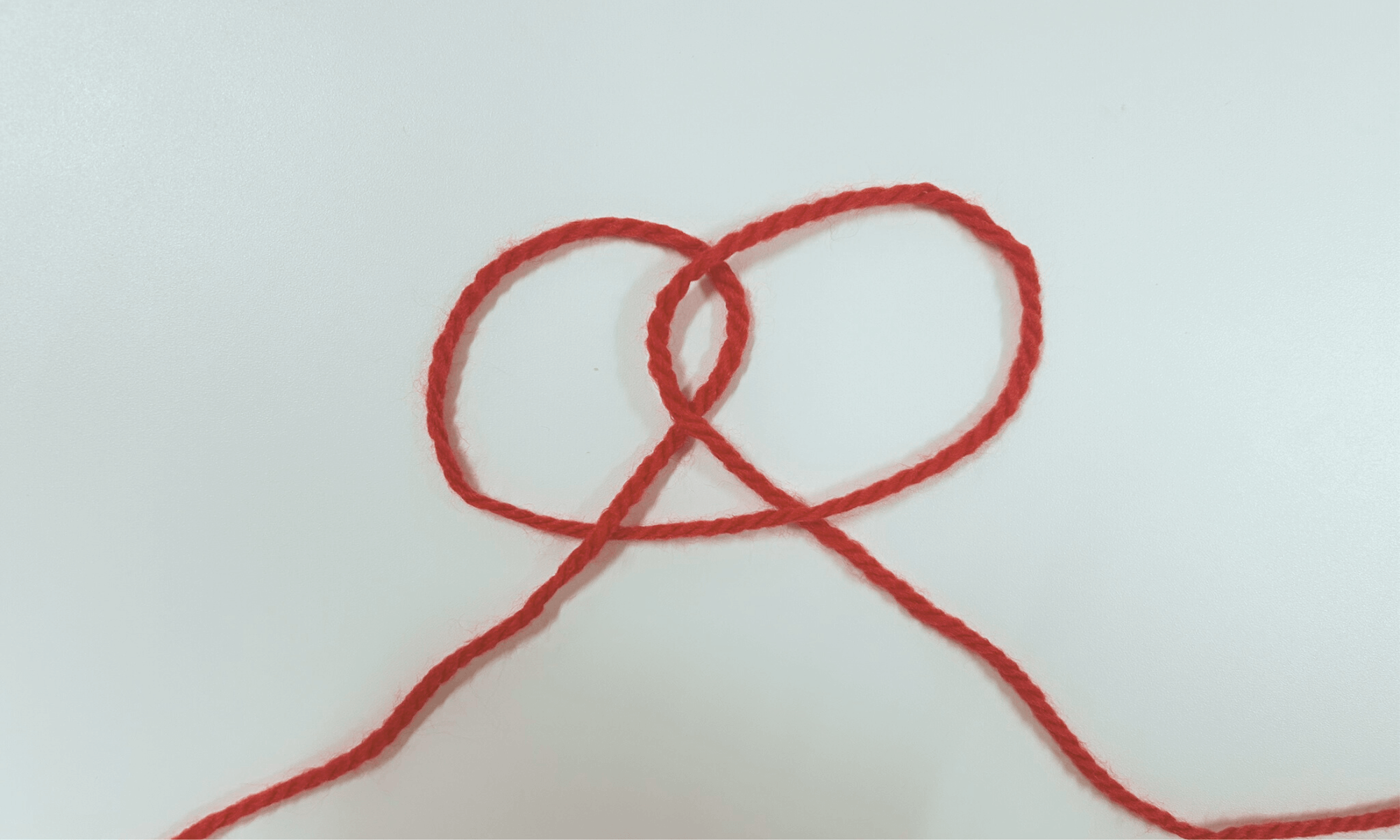

まず輪っかを作ります。

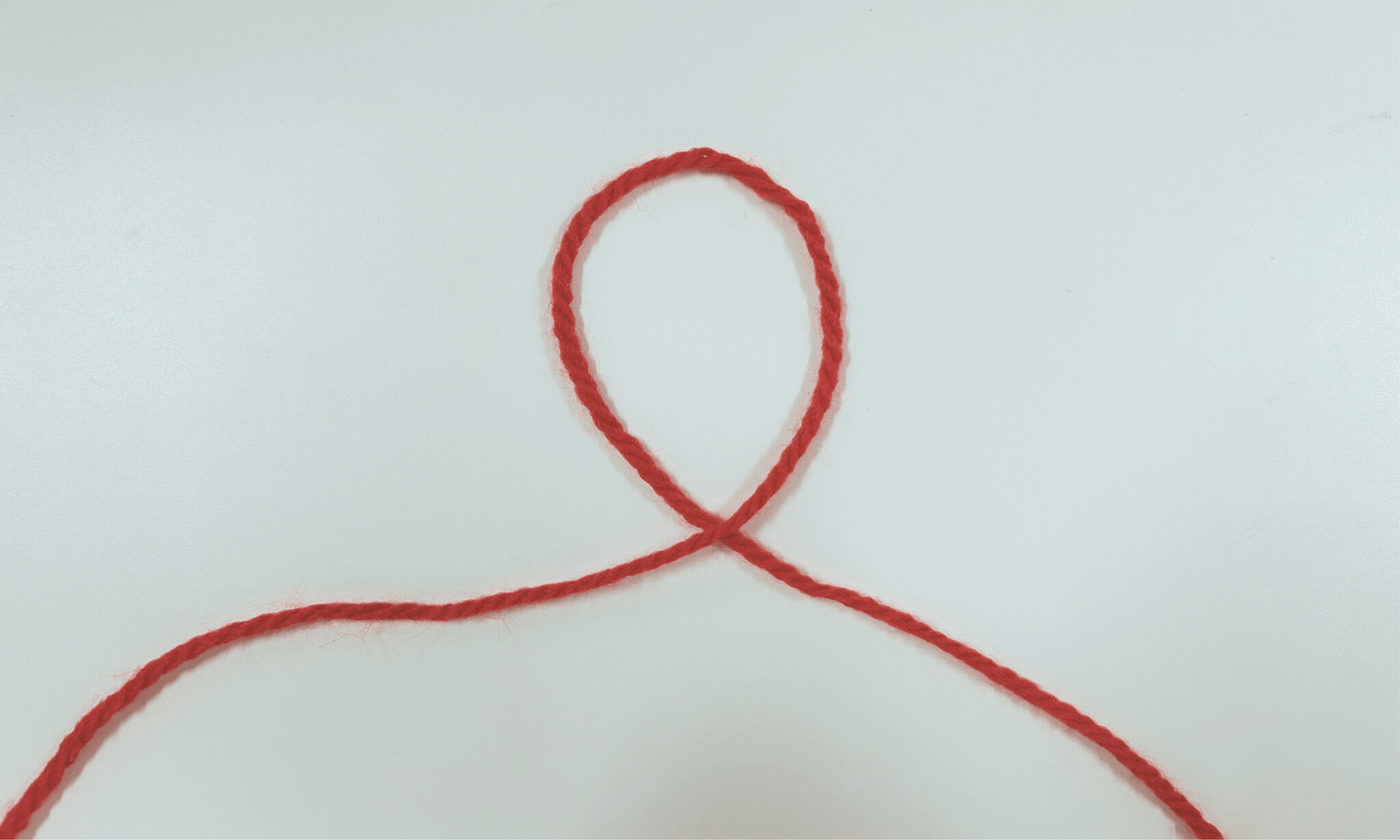

もう一つ輪を作ります。このとき、輪っかの右半分のロープが上に交差するようにします。

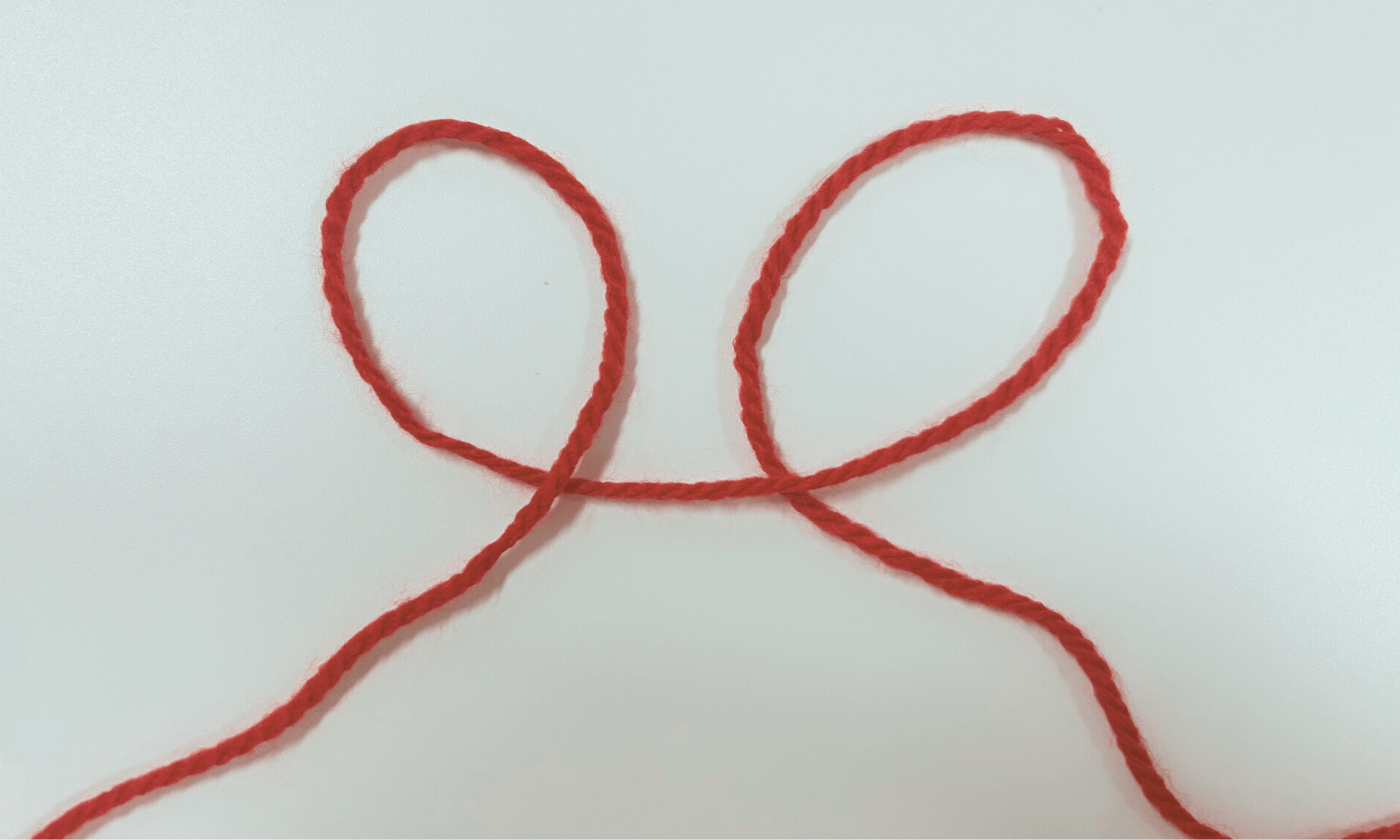

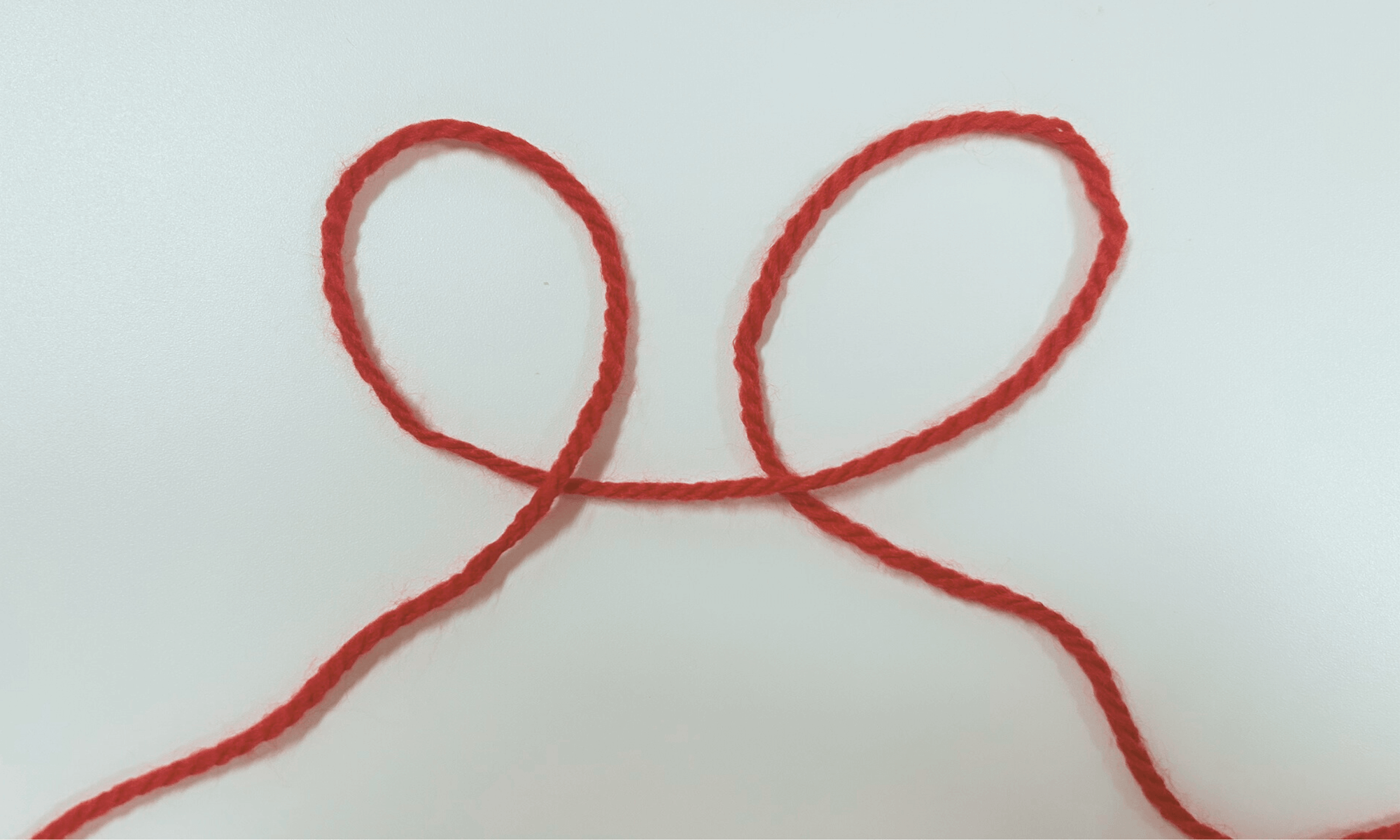

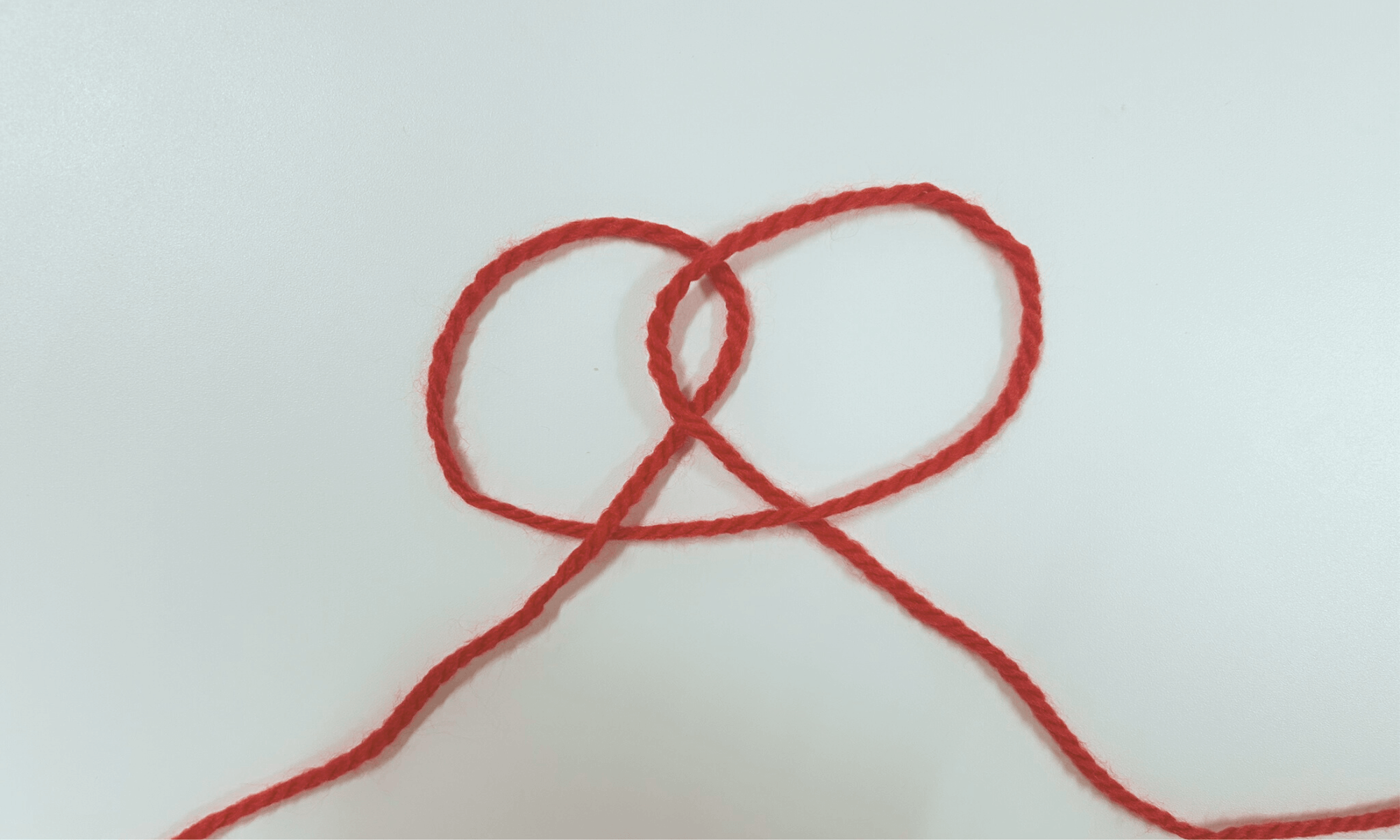

右の輪っかを左の輪っかに重ねます。

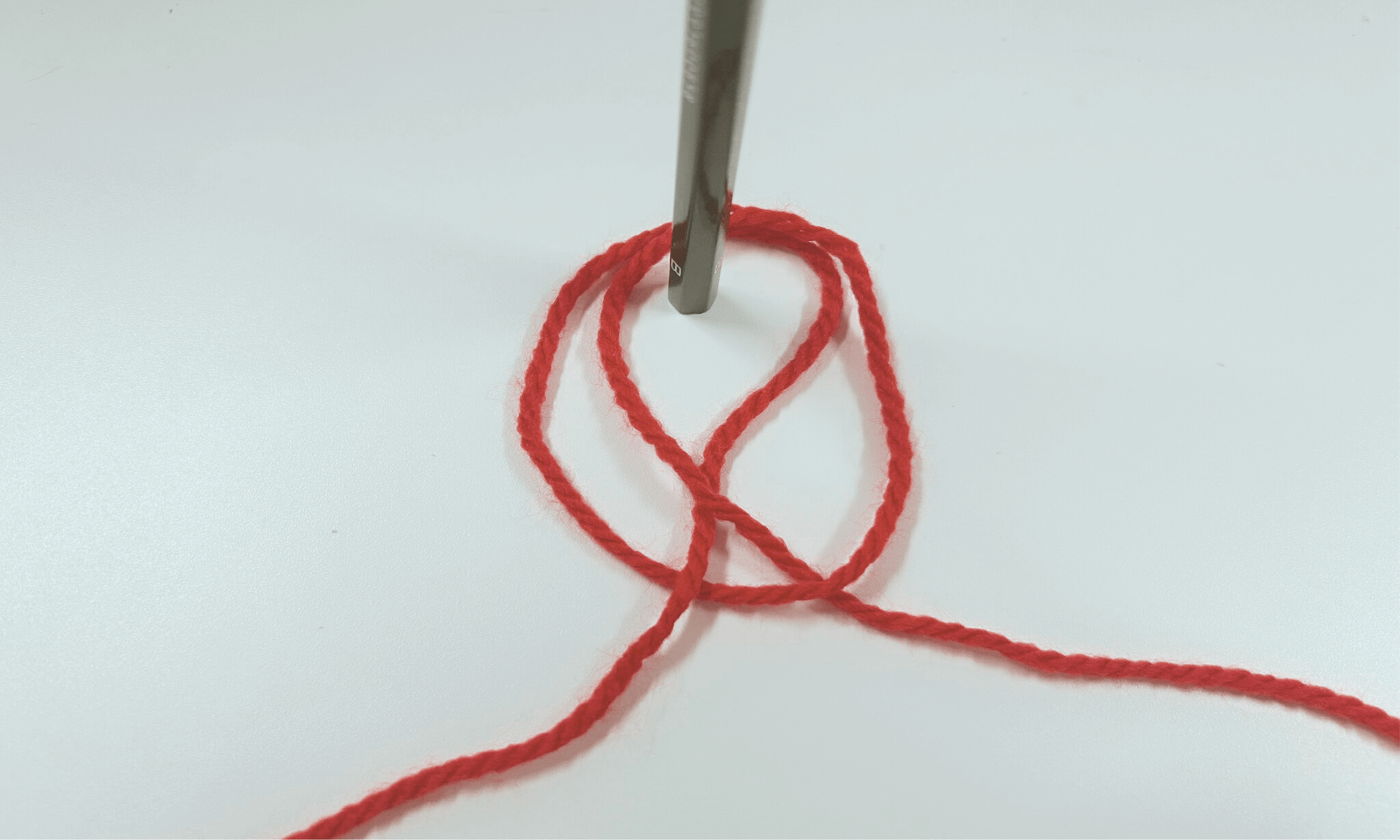

重ねた二つの輪っかを対象物に通します。

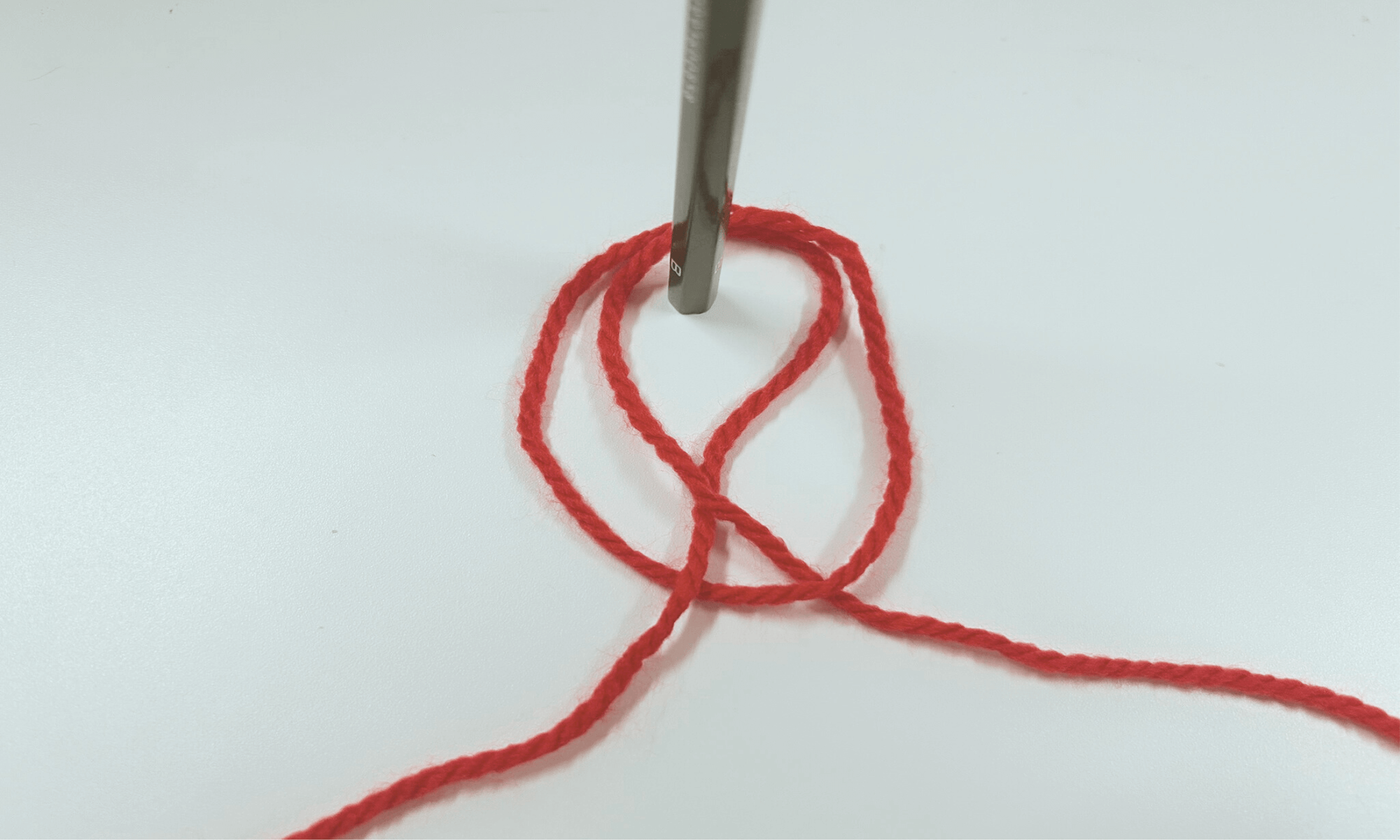

両側のロープを引っ張り、引き締めて完成です。

強度を高める工夫

巻き結びは便利な結び方ですが、ロープの種類や支点の素材によっては滑りやすくなることがあります。

そんなときは、最後に「止め結び」を加えることで安定性を向上させましょう。結び終えた末端を支点にもう一度巻きつけたり、端を軽くひと結びしておくだけでも効果的です。

また、支点に対してロープを斜めではなく水平に巻くことで摩擦力が増し、緩みにくくなります。

ナイロン製の滑りやすいロープや、金属ポールなどツルツルした支点を使うときには特におすすめです。

状況に応じて小さな工夫を取り入れることで、より安全で信頼性の高い巻き結びが実現できます。

巻き結びの応用シーンと使い方例

巻き結びは、基本的な結び方を覚えれば応用範囲が非常に広いロープワークです。

キャンプや登山などのアウトドアシーンはもちろん、日常生活でも多くの場面で活躍します。

ここでは、巻き結びの具体的な使い方や、シーン別の活用例について詳しく解説します。

テントやタープ設営での使い道

キャンプで最も活躍するのが、テントやタープを設営するときです。巻き結びは支柱やペグにロープをしっかり固定できるため、風のある日でも安定感を保てます。

ポールの先端や木の枝にロープを巻きつけるだけで強固に固定でき、張り具合の調整も簡単です。また、解くときもスムーズに外せるので、撤収時の手間がかかりません。

タープを素早く張りたいときや、設営後のテンションを微調整したいときに最適な方法といえるでしょう。初心者でも安全かつ確実に使える、実用性の高い結び方です。

ランタンなどの道具吊り下げに使う方法

巻き結びは、ランタンや調理器具を吊り下げたいときにも役立ちます。木の枝やポールなどに結んでロープを垂らし、そこに道具をかけることで簡易的なハンガーとして使えます。

特に夜間のキャンプでは、ランタンを高い位置に吊るすと手元が明るくなり、安全性が向上します。巻き結びならロープがずれにくいため、吊るした物が落ちにくいのも安心です。

また、結び目を少しずらせば高さ調整もできます。軽量なギアの設置や整理にも便利で、機能的なキャンプサイト作りに欠かせないテクニックです。

登山・救助・緊急時での使い方

登山や救助の現場でも、巻き結びは重要な役割を果たす結び方です。

滑落防止のためにロープを岩や木に固定したり、簡易的な担架や荷揚げの補助に使われたりします。

特に応急処置の場面では、素早く確実にロープを固定できることが求められるため、巻き結びのようなシンプルで確実な結び方が重宝されます。

また、緊急時には片手でも結べる利点が大きく、狭い場所や時間のない状況でも実践可能です。

登山前に基本動作を繰り返し練習しておくことで、いざというときに落ち着いて対処できるでしょう。

荷物を固定する場面

巻き結びは、荷物をまとめたり固定したりする際にも非常に便利です。

車や自転車の荷台にキャンプ道具を積むとき、ロープでしっかりと括ることで安全に運搬できます。

また、トランクの中で荷物が動かないようにする場合にも効果的です。強く締めすぎず、必要な固定力だけを保てるのが巻き結びの魅力で、結び目を引くだけで簡単に調整できます。

さらに、解くときは一瞬で外せるため、荷下ろし作業の効率も向上します。アウトドアから日常まで、幅広く使える万能なロープワークといえるでしょう。

巻き結びのコツと失敗しないためのポイント

巻き結びはシンプルな結び方ですが、少しのコツや注意点を押さえるだけで安定性が格段に向上します。

ここでは、巻き結びを確実に成功させるためのコツと注意点について詳しく解説します。

交差方向・巻き順に気をつける

巻き結びを行う際に最も重要なのが、ロープの巻き順と交差の方向です。

巻き順を誤ると摩擦が均等にかからず、締めたつもりでも滑ってしまうことがあります。

基本は、ロープを支点に2回巻きつけ、2周目のロープの下から端を通して交差させることが重要です。

このとき、2本のロープがしっかりと平行に並び、クロス部分がねじれないように注意しましょう。ねじれがあると結び目に無理な力がかかり、緩みやすくなります。

結び終えたあとに全体を軽く引いて形を整えると、見た目もきれいで安定した巻き結びになります。

ロープの素材や太さによる注意点

巻き結びの安定性は、ロープの素材や太さによっても大きく変わります。

例えば、ナイロンやポリエステルなどのツルツルしたロープは摩擦が少なく、緩みやすい傾向があります。

この場合は、巻きを一周多くするか、止め結びを加えると効果的です。

一方で、麻やコットンなどの天然繊維ロープは摩擦力が高く、結びやすい反面、水分を吸収すると硬くなりやすい点に注意が必要です。

太さに関しても、支点とのバランスが重要で、細すぎると摩擦が弱まり、太すぎると結び目が安定しません。

使用環境に合わせてロープを選ぶことで、巻き結びの性能を最大限に引き出せます。

荷重変動時に緩まないよう調整する方法

巻き結びは固定力に優れていますが、風や振動などで荷重が変動するとわずかに緩むことがあります。

これを防ぐには、結び終えた後に軽くロープを引いてテンションを均等にかけることが大切です。

また、支点に対してロープを水平に巻くことで、摩擦を最大化し緩みにくくなります。

さらに、荷重が大きい場合や長時間固定する場合は、最後に「止め結び」や「ふた結び」を追加して安全性を強化しましょう。

定期的に結び目を確認し、必要に応じて締め直すことで、安定した状態を長く保てます。小さな確認の積み重ねが、安全なロープワークにつながります。

巻き結びを練習する方法

巻き結びはシンプルな構造ながらも、正確に覚えるには繰り返しの練習が欠かせません。

結び方を身体で覚えることで、現場でも素早く確実に対応できるようになります。

ここでは、初心者が効率よく上達するための練習ステップと、練習に適したロープやアイテムについて詳しく解説します。

初心者向けの練習ステップ

ロープと支点(棒や椅子の脚など)を使って、基本の手順を繰り返し練習することから始めましょう。

最初はゆっくり手順を確認しながら、1周目と2周目のロープの重なり方を意識して結びます。慣れてきたらスピードを上げ、片手で結ぶ練習も取り入れると実践力が身につきます。

結んだ後にロープを軽く引き、締まり具合や滑りやすさを確認するのも大切なポイントです。毎日数回でも練習を続けることで、無意識のうちに正しい形が身につきます。

目をつぶっても手の感覚で結べるようになれば、実践でも安心して使えるレベルに到達できるでしょう。

おすすめのロープと練習アイテム

練習用には、柔らかく扱いやすい素材のロープを選ぶのがおすすめです。

直径6〜8mm程度のナイロンロープやクライミング用コードは手に馴染みやすく、繰り返しの練習にも最適です。

また、滑りにくい麻ロープも結び目の感覚をつかみやすいため、初心者に向いています。

支点としては、椅子の脚・ポール・木の枝など、太さが一定で安定したものを使うと良いでしょう。屋内ではハンガーラックや手すりを利用するのも便利です。

練習の際は、結んだ部分を写真や動画で確認し、形が整っているかをチェックすると上達が早まります。

道具選びと反復練習を組み合わせることで、正確で美しい巻き結びを習得できます。

関連記事:ロープのまとめ方で失敗しない!アウトドア初心者にもおすすめの単収納テクニック

関連記事:自在結びとは?実際の利用シーンや応用の結び方まで解説

アウトドアをより快適にするポータブル電源

EcoFlow RIVER 3 Plusはより軽量・コンパクトな設計で、持ち運びのしやすさを重視したモデルです。

容量や出力を抑えている分、重量と体積を抑えた設計で、日帰りキャンプや登山基地キャンプなど持ち運び重視のシーンに適しています。

スマホ充電やLEDライト、USB機器など比較的消費電力の小さいギアを使う場面で活躍するでしょう。

巻き結びに関するよくある質問

ここでは、巻き結びに関するよくある質問を紹介します。

巻き結びはどのくらいの強度がある?

巻き結びの強度は、ロープの材質や支点の表面状態によって異なりますが、一般的にはロープ本来の強度の50〜70%程度を維持できるといわれています。

摩擦力によってロープがずれにくく、しっかりと固定できるのが特徴です。

ただし、ナイロンなどの滑りやすい素材や、金属やツルツルした支点では摩擦が減るため、固定力が落ちやすくなります。

強度を保つためには、巻きを一周増やしたり、止め結びを追加して補強するのが効果的です。

どんな場面では使わない方がいい?

巻き結びは簡単で便利な反面、常に一定方向から力がかかる場面で最も安定します。

反対方向に力がかかったり、ロープが上下に動くようなシーンでは緩みやすくなるため、使用を控えるべきです。

また、滑りやすい素材や濡れた環境では固定力が低下しやすく、予期せぬ解けを招くことがあります。

特に登山やクライミングなど、強い衝撃が加わる場面では、より安全性の高い「ボウライン結び」や「二重八の字結び」などの結び方を選ぶのが適切です。

巻き結びはあくまで簡易固定に向いたロープワークであり、状況に応じた使い分けが求められます。

巻き結びは解きやすい?

巻き結びはしっかり固定できる一方で、解くのも非常に簡単な結び方です。

摩擦で固定される構造のため、末端を軽く引くだけでスムーズに外せます。

特に荷物の固定やタープの設営など、何度も結び直すシーンでは作業効率が高く、撤収時にも時間を取られません。

ただし、強く引っ張られた状態が長時間続くと、ロープが締まりすぎて解きにくくなることがあります。

その場合は、結び目を軽く揺すったり、支点に近い部分を押して緩めるとスムーズに外せます。

まとめ

巻き結びは、アウトドアから日常生活まで幅広く使える実用的なロープワークです。

基本の結び方を正確に覚え、素材やシーンに応じた使い分けを意識することで、安全性と効率を両立できます。

特にキャンプでは、テント設営や荷物の固定など、さまざまな場面で活躍する万能な結び方といえるでしょう。

練習を重ねて手の感覚で結べるようになれば、より快適で安心なアウトドアライフを楽しめます。

また、自然の中での快適な時間を支えるアイテムとして、ポータブル電源の活用もおすすめです。

EcoFlow DELTA 3 Plusは高出力で電気毛布やIH調理器も使える大容量モデルで、EcoFlow RIVER 3 Plusは軽量で持ち運びやすく、スマホやライトなど小型家電に最適です。

電気製品をアウトドアで活用したいという方は、ぜひこの機会に商品ページをチェックしてみてください。