秋が旬の魚一覧10選!特徴や魚介類の料理レシピ・魚種別の釣り方も解説

秋になると、脂がのって旨みを増した魚が多く出回り、食卓を彩ります。秋が旬の魚には、サンマやカツオ、サケなどが挙げられ、どれも絶品です。自分で釣った魚であれば、美味しさもひとしおでしょう。今年の秋は、旬の魚を使った様々な料理を試してみませんか。

そこで本記事では、秋が旬の魚を一覧で紹介します。堤防釣りで釣れる秋が旬の魚も掲載しているので、暑さが落ち着いた秋に本格的な釣りを楽しめるでしょう。秋が旬の魚を存分に堪能したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

秋が旬の魚の特徴とは

秋が旬の魚は、脂がのっているので特別美味しいと感じます。秋になると、魚は越冬や産卵に備えて栄養を蓄えようとするため、たくさんの餌を食べて脂肪をつけていくのです。

また、比較的水深の浅いエリアで餌の大小問わず捕食活動を行うので、釣り初心者でも釣果を得やすいでしょう。秋が旬の魚には、EPAやDHAなどのオメガ3脂肪酸が豊富に含まれており、神経細胞の活性化や心筋梗塞・脳梗塞・動脈硬化の予防に効果的です。

秋が旬の魚【一覧】

秋が旬の魚たちは、食欲の秋に旨味が一段と増します。旬の魚を知っておけば、献立作りや買い物がぐっと楽しくなるはず。秋が旬の魚を一覧で紹介します。

サンマ(秋刀魚)

カツオ(鰹)

サケ(鮭)

サバ(鯖)

サワラ(鰆)

シシャモ(柳葉魚)

ウナギ(鰻)

それぞれの魚について、詳しく見ていきましょう。

サンマ(秋刀魚)

「秋が旬の魚」の代表格といえるのが、サンマです。スーパーにサンマが並び始めたら、秋の訪れを実感する方も多いのではないでしょうか。サンマは、9~10月に旬を迎えます。

夏にオホーツク海から本州を通過したサンマは、秋になると産卵のために日本近海へと南下してくるのが特徴です。旨味と苦味の絶妙なバランスは、やみつきになります。

カツオ(鰹)

秋(9〜10月)に食べられるカツオは「戻り鰹」と呼ばれます。春頃から北上していたカツオは、北海道南部に到着すると暖かい海域を求めて南下してくるのが特徴です。

主に静岡県や宮城県、三重県、東京都などで水揚げされます。餌を食べて大きくなった状態で水揚げされるため、マグロのトロに例えられるほど、脂がのっています。

サケ(鮭)

サンマと一緒に秋が旬の代表的な魚として親しまれている秋鮭。川で生まれた鮭は、数年かけて回遊した後、産卵期になると生まれ故郷の川へと帰ってきます。

産卵期に漁獲された秋鮭は、身が引き締まり、脂は控えめです。塩焼きよりも、バター焼きやムニエルに向いているでしょう。秋鮭は、主に北海道や東北地方で漁獲されます。

サバ(鯖)

一年を通じて入荷されるサバですが、実は秋が旬の魚です。春から夏に北海道沖へと北上し、秋に産卵期を迎えて南下してきたサバは「秋鯖」と呼ばれます。

脂がのった赤身は柔らかく、旨味が凝縮されていてまさに絶品です。秋鯖には、体内で合成できないDHA・EPAなどの多価不飽和脂肪酸が群を抜いて含まれています。

サワラ(鰆)

サワラは、秋から冬に2度目の旬を迎える魚です。秋から冬に漁獲されるサワラは「寒鰆」と呼ばれ、冬に備えて栄養を蓄えているため、トロに匹敵するほどの脂がのっています。

サワラといえば、西京味噌焼きや照り焼きが一般的ですが、脂がのった寒鰆は刺身が絶品です。ただし、サワラは元々身が柔らかいので、鮮度が落ちると刺身では味わえません。

シシャモ(柳葉魚)

シシャモは、メスが産卵前に卵を抱える秋が旬の魚です。北海道の太平洋沿岸にしか生息していない日本の固有種であり、スーパーではめったにお目にかかれません。

一般的にスーパーで「シシャモ」として販売されている魚は、カペリンという別の魚です。秋に卵がたくさん詰まった子持ちシシャモは、プチプチとした食感が楽しめます。

ウナギ(鰻)

天然うなぎは、10〜12月頃の秋から冬が旬の魚です。水温が下がり始める10月頃から冬眠に備えて栄養を蓄えるため、脂がのって一段と美味しくなります。

天然うなぎは、獲れる環境や時期、餌の種類などによって味が大きく変わる魚です。ウナギを購入する際は、生育の条件が良いかを入念に確認しましょう。

秋が旬の魚を使った料理レシピ5選

秋が旬の魚は、脂がたっぷりのっていて旨味が凝縮されています。塩焼きだけでなく、みそ煮や南蛮漬けなど、バリエーション豊かな調理方法を試してみてください。

美味しさだけでなく栄養価も高いので、健康のために欠かせない食材と言えるでしょう。秋が旬の魚を使った料理レシピは、以下のとおりです。

さんまと根菜の炊き込みご飯

さばのみそ煮

鰹と彩り野菜の南蛮漬け

鮭の焼漬け

うな茶漬け

それぞれのレシピについて、詳しく見ていきましょう。

さんまと根菜の炊き込みご飯

秋が旬の魚「サンマ」と、栄養豊富な根菜を組み合わせた炊き込みご飯(※1)。脂がのったサンマは香ばしく、出汁とともにお米に旨みをたっぷり染み込ませます。

■材料

食材(4人前) | 分量 |

米 | 2合 |

サンマ | 1尾 |

塩 | 少々 |

にんじん | 1/3本 |

ごぼう | 1/3本 |

しいたけ | 2個 |

しょうが(せん切り) | 5g |

ほんだし | 小さじ1 |

★水 | 2カップ |

★酒 | 大さじ1 |

★醤油 | 大さじ1 |

★砂糖 | 小さじ1 |

青じそ(せん切り) | 少々 |

■作り方

洗って水気を切った米を30分おく

サンマは三枚におろし、塩をふる

サンマの両面を焼いたら半分に切る

にんじんは短冊切り、ごぼうはささがき、しいたけは石づきを取って薄切りにする

炊飯器に(1)、(4)、しょうがを入れ、ほんだしと★を混ぜ合わせる

サンマをのせて炊く

炊きあがったら混ぜ合わせ、器に盛ってしそを飾ったら完成!

さばのみそ煮

秋はさばが脂を蓄え、旨みが最も増す季節。濃厚な味噌だれが脂ののったさばに絡み、しっとりとした食感とコクを楽しめます。ご飯が自然と進むこと間違いありません(※2)。

■材料

食材(2人前) | 分量 |

さば(半身) | 200g |

長ネギ | 1本 |

★しょうがの薄切り | 4枚 |

★水 | 2/3カップ |

★酒 | 大さじ2 |

★みりん | 大さじ2 |

★砂糖 | 大さじ1 |

★醤油 | 大さじ1/2 |

★ほんだし | 小さじ2/3 |

味噌 | 大さじ2 |

作り方

さばは包丁を斜めに入れて4等分に切り、皮目に浅い切り目を2本入れる

ねぎは斜め薄切りにする

フライパンに★を入れ、強火にかける

煮立ったらさばの皮目を上にして入れ、スプーンで煮汁をかけながら1分煮る

さばの色が変わったら、煮汁が泡立つくらいの火加減に調節してフタをする

5分煮たら、煮汁でみその半量を溶きのばして加え、ねぎも加える

2分ほど煮たらフタを取り、残りのみそを溶きのばして加える

つやが出るまで煮からめたら完成!

鰹と彩り野菜の南蛮漬け

食欲の秋におすすめなのが、旬のカツオを使った南蛮漬け。揚げ焼きにしたカツオを、彩り豊かな野菜とともに甘酢だれに漬けます。カツオと酸味の相性は抜群です(※3)。

■材料

食材(2人前) | 分量 |

カツオ | 200g |

A醤油 | 大さじ1/2 |

A酒 | 大さじ1/2 |

B醤油 | 大さじ2 |

B米酢 | 大さじ3 |

Bみりん | 大さじ2 |

B長ネギ(みじん切り) | 5cm |

Bニンニク(すりおろし) | 1/2片 |

Bショウガ(すりおろし) | 1/2片 |

B赤唐辛子(小口切り) | 1本 |

レンコン | 100g |

シシトウ | 6本 |

パプリカ(赤) | 1/2個 |

青ジソ | 5枚 |

片栗粉 | 適量 |

揚げ油 | 適量 |

作り方

カツオは1cmの厚さに切り、Aをまぶす

レンコンは長めの乱切り、赤ピーマンは乱切り、青ジソはせん切りにする

シシトウは数ヶ所切り込みを入れる

揚げ油を180℃に設定し、レンコン・赤ピーマン・シシトウを素揚げにする

カツオに片栗粉をまぶして200℃で揚げる

ボウルにBを混ぜ合わせたら(4)(5)を入れて漬け込む

器に盛り付けて青ジソをまぶしたら完成!

鮭の焼漬け

秋酒を熱いうちにすだち入りのタレに漬けたら、一段と旨味が増します。冷めてから味付けをするため、お弁当のおかずにもぴったりです(※4)。

■材料

食材(3~4人前) | 分量 |

生鮭 | 2切 |

塩 | 少々 |

唐辛子 | 2本 |

舞茸 | 1パック |

★だし | 150ml |

★酒 | 大さじ1 |

★醤油 | 大さじ1 |

★みりん | 小さじ1 |

★砂糖 | 小さじ1 |

すだち | 2個分(薄切り) |

作り方

生鮭に塩をふって10分ほどおき、表面に出てきた水分をよく拭き取る

漬けだれの材料★を鍋に入れてひと煮立ちさせ、粗熱をとる

鮭は中弱火で、皮目に少し焦げ目がつくまで7分ほど焼く

唐辛子は表面にうっすら焼き色がつくくらい焼く

舞茸は焼き色がついてしんなりするくらい焼く

保存容器に2とすだちを入れ、鮭と野菜を加えて漬ける

冷蔵庫に2時間以上入れ、よく味をなじませたら完成!

うな茶漬け

香ばしく焼いたうなぎをご飯にのせ、熱々の出汁をかける「うな茶漬け」。脂がのったうなぎも、茶漬けにすることでさっぱり味わえるのが魅力です(※5)。

■材料

食材(1人前) | 分量 |

うなぎの蒲焼き | 4本 |

万能ねぎ | 適量 |

おろしわさび | 適量 |

塩 | 適量 |

ごま | 小さじ1 |

海苔 | 1/4枚 |

だし汁 | 200cc |

醤油 | 適量 |

作り方

ごまを半ずりに、ネギは小口切り、海苔は短冊切りにしておく

すまし汁は、少し濃い目にして熱くしておく

熱いご飯の上に、ごま、ネギ、海苔、蒲焼の順にのせる

上から熱いすまし汁をかけ、おろしわさびをのせたら完成!

堤防釣りで釣れる秋が旬の魚3選

暑さが落ち着いた秋は、釣りをするのに絶好のシーズンです。冬に備えて栄養を蓄えようと魚の活性が上がるため、初心者でも堤防で気軽に釣りが楽しめるでしょう。堤防釣りで釣れる秋が旬の魚は、以下のとおりです。

タチウオ

アオリイカ

カワハギ

それぞれの秋が旬の魚について、詳しく見ていきましょう。

タチウオ

秋から冬が旬の魚「タチウオ」は、この時期に餌を荒食いするため脂がのっています。クセがないので、魚が苦手な方でも塩焼きで美味しく食べられるでしょう。

秋のタチウオは、主に夜の堤防から釣れます。体力がないため、ヒットして引き寄せている途中はすぐに抵抗しなくなるのが特徴です。鋭い歯を持っているので、注意してください。

アオリイカ

秋は、1年で最も簡単にアオリイカが釣れるシーズンです。秋の新子は警戒心が薄く、好奇心旺盛なので餌を投げると果敢にアタックしてきます。堤防から見えイカの少し離れた場所にエギを投げたら、素早くしゃくってアピールしましょう。

移動距離は最小限に抑えて、同じ場所で長時間イカにアピールするのがポイントです。見えイカを見ながら釣る「サイトエギング」は、初心者でも簡単に釣れます。

カワハギ

秋から冬にかけてのカワハギは、産卵のために栄養を蓄え、肝臓の肥大とともに肝が美味しくなります。水温が高い夏から初冬までは浅瀬に寄ってくるため、堤防からでも気軽に釣れるのが魅力です。堤防釣りでは「胴付き仕掛け」か「ちょい投げ仕掛け」で狙いましょう。

胴付きの場合は、アサリやアオイソメなどの餌が定番です。ちょい投げの場合は、アオイソメやマムシなどの虫エサを使います。岩場やテトラ、藻場などが絡む堤防が狙い目です。

関連記事:【2025年】秋といえばイメージするものランキング!食べ物・花・行事も紹介

関連記事:秋はいつからいつまで?お彼岸や秋服に変わる時期・秋に向けた準備も解説

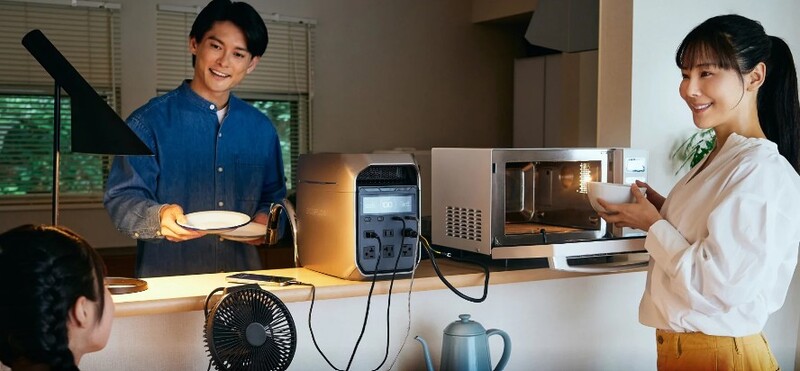

秋の快適な釣りを実現するポータブル電源

秋の釣りに必要な性能|おすすめの製品

秋の釣りで使用するポータブル電源は、消費電力の高い冷蔵庫や電気ケトルなどを同時に動かせる高出力なタイプを選びましょう。例えば、電気ケトル(1,000W)、ポータブル冷蔵庫(500W)、電気ストーブ(500W)を同時に動かすには、2,000Wの出力が必要です。

EcoFlowは、最大2000Wの高出力を誇るポータブル電源「DELTA 3 Plus」を販売しています。「DELTA 3 Plus」の主な特徴を見ていきましょう。

容量を1,024Whから最大5kWhまで拡張できる

釣り場に出発する前の56分でコンセントから満充電できる

2つの500Wソーラー入力ポートにより、最短70分で満充電できる

LFPバッテリーを搭載し、10年以上もアウトドアで活躍する

BMS管理システムにより、爆発や火災からの安全を確保する

夜の堤防釣りでも、雑音レベルを30db以内に抑えられる

12時間以内に悪天候が予想される場合は、ユーザーに通知して自動で充電が優先されるので、釣りの途中で雨に打たれる心配がありません。秋が旬の魚を快適に釣ったり、食べたりしたい方は、ぜひ製品情報をチェックしてください。

秋が旬の魚に関するよくある質問

最後に、秋が旬の魚に関するよくある質問を紹介します。

秋が旬の川魚は何ですか?

秋が旬の魚に含まれている栄養素は?

北海道で秋が旬の魚介類は?

それぞれの回答について、詳しく見ていきましょう。

秋が旬の川魚は何ですか?

秋が旬の代表的な川魚は、鮎です。秋の産卵期に川を下ってきた鮎は「落ち鮎」と呼ばれます。落ち鮎は身の締まりや甘みに旨味が加わり、夏の鮎とは違った味わいが楽しめます。

鮎の代表的な食べ方といえば、塩焼きです。秋の落ち鮎は卵を抱えているので、プチプチとした食感が口に広がり、淡白な味わいに深みが生まれます。

秋が旬の魚に含まれている栄養素は?

秋が旬の青魚に多く含まれている栄養素が、DHAやEPAなどの不飽和脂肪酸です。不飽和脂肪酸は体内で合成できない必須脂肪酸であり、魚からの摂取が欠かせません。

DHAやEPAの主な効果は、以下のとおりです。

血液をサラサラにする

肥満や動脈硬化、心筋梗塞などの生活習慣病を予防する

認知機能低下を抑制する

DHAやEPAは酸化に弱い性質があるので、なるべく鮮度の高いうちに刺身で食べましょう。

北海道で秋が旬の魚介類は?

日本海、太平洋、オホーツク海に囲まれている北海道は、海鮮の宝庫です。秋(9〜11月)の北海道では、サケやサンマ、シシャモなどが主に漁獲されます。

特にシシャモは、北海道の太平洋岸のみに生息する魚です。秋が旬のシシャモは香りが良く、旨味と甘みの絶妙なバランスを堪能できます。

まとめ

本記事では、秋が旬の魚について解説してきました。

秋が旬の魚は、越冬や産卵に備えて栄養を蓄えようとするため、脂がのっています。EPAやDHAなどのオメガ3脂肪酸が豊富に含まれているので、健康増進にも効果的です。

秋が旬の代表的な魚には、サンマ(秋刀魚)やカツオ(鰹)、サケ(鮭)、サバ(鯖)などが挙げられます。自分で釣って調理したい方は、タチウオやアオリイカ、カワハギを狙いましょう。釣った魚は、塩焼きや照り焼き、焼漬けなどにするのがおすすめです。

EcoFlowは、アウトドアで秋が旬の魚を使った調理が簡単に行えるポータブル電源を販売しています。秋が旬の魚を手軽に楽しみたい方は、ぜひ製品の購入を検討してください。