海溝型地震とは?内陸型・直下型地震との違いや5つの特徴・日本の事例も紹介

プレート境界の海溝を震源として発生する海溝型地震。内陸型地震に比べて凄まじいエネルギーを持ち、巨大な津波が沿岸部を襲います。日本ではこれまでも海溝型地震が甚大な被害をもたらしてきました。今後も高確率での発生が予想されており、日頃の対策が急務です。

そこで本記事では、海溝型地震とはどんな地震かについて、仕組みや特徴を解説します。海溝型地震と内陸型(直下型)地震の違いや、過去に日本で起きた事例も掲載しているので、海溝型地震への対策を万全にしたい方はぜひ最後までご覧ください。

海溝型地震とは

海溝型地震とは、大陸プレートと海洋プレートの境目にある海溝やトラフで生じる地震です。最深部の水深が6000m以上にのぼる細長い溝状の海底地形を「海溝」、最深部の水深が6000m未満で傾斜が緩やかかつ幅の広い海底地形を「トラフ」と呼びます。

私たちが暮らす日本列島は4枚のプレートの衝突部に位置しているため、海溝やトラフも多く存在しており、海溝型地震が頻繁に発生するのです。プレートは常に動き続けているため、海溝型地震は同じ場所で繰り返し発生します。

海溝型地震と内陸型(直下型)地震の違い

地震は大きく分けて、海溝型地震と内陸型(直下型)地震の2種類があります。内陸型地震では、普段私たちが生活している地面の真下が震源地です。プレートの動きによって大陸プレート内の岩盤がズレると断層が発生し、内陸型地震を引き起こします。

海溝型地震と内陸型地震の主な違いは、以下のとおりです。

海溝型地震 | 内陸型地震 | |

巨大地震のマグニチュード | M8~9クラス | M7クラス |

震源地 | 海溝、トラフ | 活断層 |

震源の深さ | 深い | 浅い |

揺れの範囲 | 広い | 狭い |

揺れの時間 | 長時間 | 短時間 |

津波の危険性 | 高い | 低い |

発生頻度 | 数百年単位 | 発生間隔が長い |

日本で海溝型地震が起こる仕組み

地球の表面は十数枚のプレート(岩盤)で覆われており、各プレートは年に数cmずつ動いています。海溝型地震は、陸地を形成する「大陸プレート」と海底を形成する「海洋プレート」が衝突し、蓄積していたひずみの解放がきっかけで起こる地震です。

日本で海溝型地震が起こる仕組みを、時系列で見ていきましょう。

海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込む

大陸プレートの先端が引きずり込まれ、ひずみが蓄積する

ひずみが限界に達し、大陸プレートの先端が跳ね上がって地震が起きる

海溝型地震が起こるといったんひずみは解放されますが、プレートは一定の速度で動いているので、定期的にひずみが溜まると繰り返し地震が発生します。

海溝型地震の特徴5選

海溝型地震は内陸型地震と比べて規模が大きく、過去にも甚大な被害を及ぼしてきました。震源地が内陸型地震よりも離れているからといって、油断はできません。

海溝型地震の主な特徴は、以下のとおりです。

特徴1|マグニチュードが大きい

特徴2|揺れている時間が長い

特徴3|初期微動継続時間が長い

特徴4|津波のリスクがある

特徴5|頻繁に発生する

それぞれの特徴について、詳しく見ていきましょう。

特徴1|マグニチュードが大きい

海溝型地震は規模が大きく、巨大地震になりやすい傾向にあります。地震のエネルギーを表すマグニチュードが大きければ、被害も大きくなるのが特徴です。

内陸型地震のマグニチュードは7クラスであるのに対し、海溝型地震ではマグニチュードが8~9クラスにのぼります。マグニチュードが2増えるだけで、地震のエネルギーは約1000倍になるため、内陸型地震と海溝型地震の規模には圧倒的な差があると分かるでしょう。

特徴2|揺れている時間が長い

海溝型地震では広範囲のプレートが動くため、揺れている時間も長くなります。小さな縦揺れが起きた後、大きく揺さぶれるような横揺れに変化するのが特徴です。揺れは数分間続くので、家具類の転倒・落下・移動による健康被害のリスクも高くなるでしょう。

特徴3|初期微動継続時間が長い

海溝型地震は震源が陸から遠く、深い地殻深度での発生が多いため、初期微動継続時間が長くなります。初期微動継続時間とは、初期微動(P波)が届いてから主要動(S波)が届くまでの時間です。初期微動継続時間が長いほど、巨大地震に備える時間を確保できます。

特徴4|津波のリスクがある

海溝型地震の大きな特徴として、津波のリスクが挙げられます。海底で地殻変動が引き起こされるため、海底から海面までの海水全体が揺れて津波を発生させるのです。

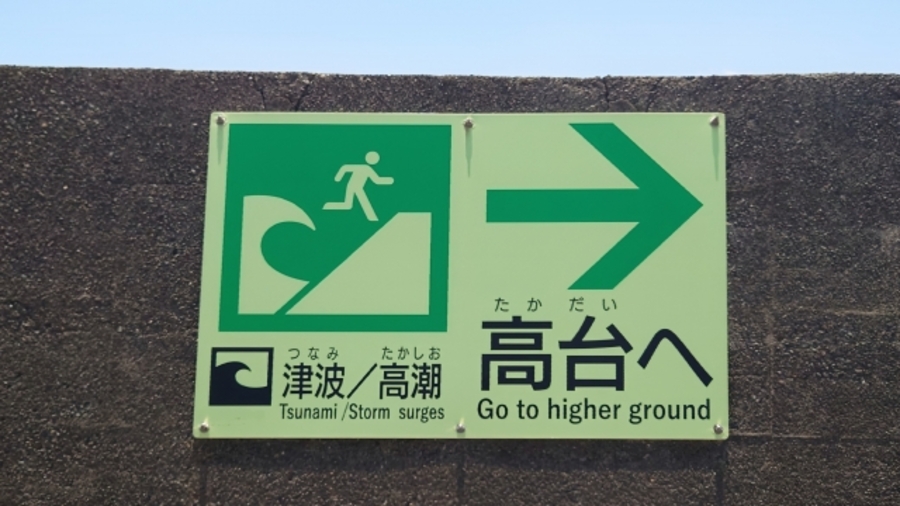

津波は沖合で時速800㎞になり、海岸付近でも時速40㎞の速さを誇ります。時間的な猶予がほとんどないため、揺れを感じたら直ちに避難しなければなりません。

特徴5|頻繁に発生する

プレートの運動は絶え間なく行われているため、海溝型地震は頻繁に発生します。一度ひずみが解放されたとしても、海洋プレートは再び大陸プレートの下に沈み込んでいくので、ひずみが蓄積していくのです。ただし、巨大地震の発生頻度はそこまで高くありません。

日本で被害を及ぼした海溝型地震の例4選

海溝型地震は、場所によって100年程度の周期で発生しています。頻度は少ないものの、マグニチュード8~9クラスの巨大地震は、日本に甚大な被害をもたらしてきました。日本で被害を及ぼした海溝型地震の事例は、以下のとおりです。

1923年|関東大震災

1973年|根室半島沖地震

2003年|十勝沖地震

2011年|東日本大震災

それぞれの事例について、詳しく見ていきましょう。

1923年|関東大震災

1923年9月1日、相模湾北西部の相模トラフを震源とするマグニチュード7.9の海溝型地震が発生しました(※1)。死者・行方不明者は約10万5000人、住宅被害は約37万棟に及び、甚大な被害をもたらしています。関東大震災を機に、9月1日は防災の日と定められました。

1973年|根室半島沖地震

1973年6月17日、千島海溝を震源にマグニチュード7.4の海溝型地震が発生しました(※2)。根室では1.5mの津波が襲来し、住宅の全半壊3棟、床上浸水約90戸、床下浸水約200戸、負傷者26名の被害を受けています。住民約1300人は高台へと避難しました。

2003年|十勝沖地震

2003年9月26日、十勝沖を震源とするマグニチュード8.0の海溝型地震が発生しました(※3)。最大震度6弱を観測し、負傷者849人、住宅の損壊・浸水2,073棟の被害が出ています。同様の震源地では、1843年と1952年にもマグニチュード8クラスの地震が発生しています。

2011年|東日本大震災

記憶に新しい海溝型地震といえば、2011年3月11日に三陸沖を震源として起きた東日本大震災です(※4)。国内観測史上最大のマグニチュード9.0を示し、戦後最大の自然災害となりました。死者19,747人、行方不明者2,556人、住宅損壊約115万棟の被害が出ています。

※4参考:国土交通白書 2021「東日本大震災」

今後日本で予想されている海溝型地震

日本には、近い将来発生すると予想されている海溝型地震がいくつか存在します。そのうち、特に被害が大きくなると予想されているのは、以下の3つの地震です。

南海トラフ地震

日本海溝 千島海溝周辺海溝型地震

相模トラフ沿いの海溝型地震

それぞれの海溝型地震について、詳しく見ていきましょう。

南海トラフ地震

静岡県の駿河湾から宮崎県の日向灘にかけて広がる南海トラフを震源とする、南海トラフ地震。今後30年以内に発生する確率は80%と予想されています(※5)。

政府が2025年3月31日に発表した資料によると、想定されている被害は死者数29万8,000人、住宅被害235万棟です(※6)。経済的な被害額は約225兆円と予想されています。

※5参考:地震本部「南海トラフで発生する地震」

日本海溝 千島海溝周辺海溝型地震

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震は、日本海溝及び千島海溝、その周辺地域で予想されている巨大地震です。今後30年以内にマグネチュード8.8以上の巨大地震が発生する確率は、7~40%と予想されています(※7)。

想定されている死者数は、日本海溝沿いの地震で約19万9千人、千島海溝沿いの地震で約10万人です。最大津波高は約30mにのぼり、迅速な避難が欠かせません。

相模トラフ沿いの海溝型地震

相模湾から房総半島南東沖にかけての相模トラフ沿いでは、大規模な地震被害が繰り返し起きています。今後30年以内にマグニチュード7クラスの巨大地震が起きる確率は70%です(※8)。ただし、マグニチュード8クラスの地震は、発生確率が0~6%まで下がります。

※8参考:地震本部「相模トラフ」

関連記事:長周期地震動とは?階級4がもたらす高層ビルの被害や3つの対策も解説

関連記事:広域避難場所とは?自宅近くの調べ方や指定避難所との違い・避難フローも解説

海溝型地震による停電対策!ポータブル電源

海溝型地震が起きると、3日以上にのぼる大規模な停電が発生する恐れがあります。2011年に起きた東日本大震災では、停電の復旧が9割以上に達するまでに8日間かかりました(※9)。停電中も電化製品を動かすには、ポータブル電源が必要です。

ポータブル電源とは、内部に電気を蓄電し、コンセントと同じAC出力で電化製品に給電できる機器を指します。停電時にポータブル電源が活躍する場面は、以下のとおりです。

エアコンや扇風機などの冷暖房機器を稼働して、快適な気温を維持できる

電子レンジや電気ケトルを稼働して、簡単に非常食を温められる

冷蔵庫に給電して、食品が傷むのを防ぐ

LEDライトを点灯させて、夜でも安全に避難できる

情報収集や連絡手段になるスマホを常にフル充電にしておける

ソーラーパネルと併用すれば、停電が長引いても充電切れになる心配はありません。

巨大地震への備えに必要な性能|おすすめの製品

巨大地震対策としてのポータブル電源は、津波の被害想定区域を基準に選びましょう。自宅で大規模な津波被害が予想される場合は、迅速な避難を実現するために軽量コンパクトなタイプが必要です。在宅避難を想定する場合は、高出力・大容量のタイプが重宝します。

EcoFlowは、用途に応じて以下のポータブル電源を販売しています。

移動避難「RIVER 3 Plus」

在宅避難「DELTA 3 Plus」

それぞれの機種について、詳しく見ていきましょう。

移動避難「RIVER 3 Plus」

定格出力600W、容量286Whのポータブル電源。約4.7kgの軽量コンパクト設計なので、海溝型地震が発生して津波による避難指示が出された際にも、移動の妨げになりません。X-Boostで最大900Wの出力を誇り、避難所では90%の家電を稼働できます。

30dBの静音設計により、避難所で使用しても他の被災者の迷惑になりません。7つのポートを搭載し、避難所ではスマホや電気毛布、ラジオなどを同時に動かせます。

在宅避難「DELTA 3 Plus」

定格出力1500W、容量1024Whのポータブル電源。X-Boost機能で最大2000Wの出力と、拡張後に最大5kWhの大容量を実現するため、大家族・長期間の停電対策に最適です。

高度な電源自動切り替え機能を搭載しており、停電が起きると10ms未満で電気供給源がポータブル電源に切り替わります。コンセントから最短56分で満充電できる、業界最速の充電速度も魅力です。2つの500Wソーラー入力を行えば、停電中も70分で満充電できます。

大規模な海溝型地震への対策5選

海溝型地震は内陸型地震よりも規模が大きい上に、津波の発生リスクが高いため、時間的な猶予がほとんどありません。事前に万全の対策を講じておかなければ、逃げ遅れて命を落とす事態に発展する恐れがあります。大規模な海溝型地震への対策は、以下のとおりです。

対策1|津波ハザードマップを確認する

対策2|住宅の耐震化を進める

対策3|家具類の転倒防止対策を行う

対策4|情報収集源を確保する

対策5|防災グッズを常備する

それぞれの対策について、詳しく見ていきましょう。

対策1|津波ハザードマップを確認する

自宅周辺の津波発生リスクは、自治体が発行する津波ハザードマップで確認できます。ハザードマップとは、地域の被害想定区域や避難所の場所が記された地図です。

津波ハザードマップでは、津波到達時間や浸水の水位、津波避難ビル、津波緊急避難場所などが確認できます。津波の浸水リスクが低い安全な避難経路を導き出しておきましょう。

対策2|住宅の耐震化を進める

海溝型地震による揺れの被害を最小限に抑えるには、住宅の耐震化が欠かせません。特に「旧耐震基準」で建てられた建物は、要注意です。南海トラフ地震では、耐震化率が約90%から約100%になれば、全壊被害は約7割も軽減できると予想されています(※6)。

まず最初に耐震診断を受けて、自宅の耐震性を判定してもらいましょう。耐震性が低いと判定された場合は、耐震改修や建て替えが必要になります。

対策3|家具類の転倒防止対策を行う

近年発生した大きな地震による負傷者の約3~5割は、家具類の転倒・落下・移動が原因です(※10)。家具類の転倒防止対策は、以下の流れで行いましょう。

生活空間からできるだけ家具類を排除する

負傷や避難障害が発生しづらいレイアウトに変更する

家具と床・壁・天井を器具で固定する

対策4|情報収集源を確保する

海溝型地震が発生すると迅速な情報収集が必要です。災害情報を確認せずに行き当たりばったりで避難してしまうと、かえって危険な目に遭うリスクが高まります。

災害時の情報収集源には、スマホではなく携帯ラジオを使いましょう。携帯ラジオはスマホのように通信障害の影響を受けず、公共の電波に乗った信頼性の高い情報が得られます。

対策5|防災グッズを常備する

海溝型地震による揺れや津波によって交通機関が障害を受けると、物流機能が止まって必要なものがすぐには手に入りません。日頃から以下の防災グッズを備蓄しておきましょう。

飲料水

非常食

懐中電灯

携帯ラジオ

衛生用品

救急用品

ポータブル電源

避難時に持ち出す非常用持ち出し袋は、玄関付近に収納しておくのがおすすめです。

まとめ

本記事では、海溝型地震とはどんな地震かについて解説してきました。

海溝型地震は、大陸プレートと海洋プレートの境界にある海溝やトラフで発生する地震です。海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込み、大陸プレートの先端が引きずられてひずみが溜まります。ひずみが限界を迎えると跳ね上がり、地震が発生する仕組みです。

海溝型地震は、内陸型地震に比べて規模が大きく、長時間揺れています。海底から海面までの海水全体が揺られて津波が発生するため、被害は甚大になるのが特徴です。

EcoFlowは、海溝型地震で発生する停電時も電化製品が動かせるポータブル電源を販売しています。大規模な停電から家族を守りたい方は、ぜひ製品の購入を検討してください。